Омский театр моды: интервью с Эммой Васильевой

Театр мод — феномен, который сочетает в себе элементы театрального искусства и показа мод. Один из известных примеров — театр мод «ОбраZ», существующий уже более 35 лет при Омском институте дизайна и технологий.

Про историю омского театра мод рассказала Архиву российской моды Эмма Васильева — куратор профиля бакалавриата «Ивент-дизайн. Театр. Перформанс» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, дизайнер костюма, член Союза дизайнеров России, идеолог и создатель Омской арт-резиденции, фестиваля искусства и дизайна «Сибирская этника», театра моды «ОбраZ».

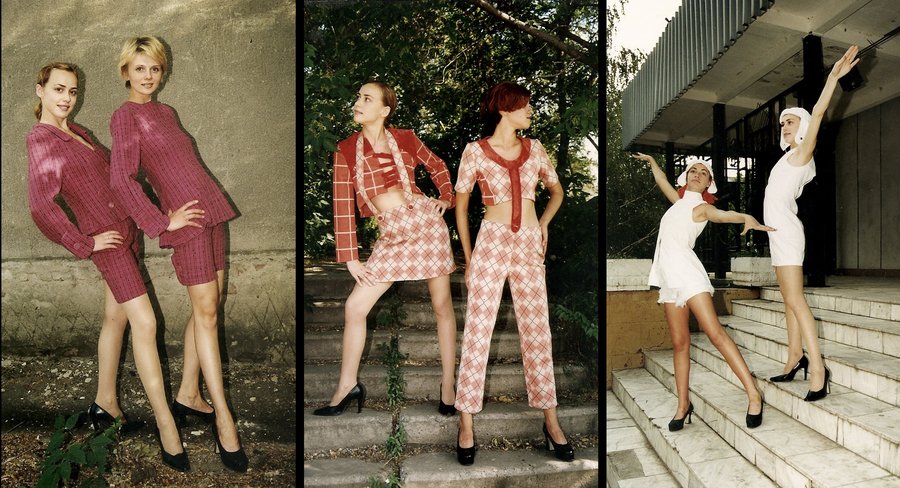

Театр мод. Конец 1990-х. Фотографии из архива Омского театра мод

Людмила: Эмма, здравствуй! Расскажи про себя, как ты попала в мир моды?

Эмма: Моя история связана с кафедрой костюма Омского Технологического Института, где я училась с 1987 по 1992 годы. Я приехала из маленького городка Борзе на границе с Китаем, и моя сестра, которая училась в Архитектурной Академии в Новосибирске, посоветовала не учиться на архитектора, потому что это не женская профессия, а лучше стать модельером. Мы выбрали Омск, потому что Технологический институт уже в то время считался престижным. Я даже не помню, откуда мы про него узнали, ведь в те времена не было интернета. В Борзе я закончила художественную школу. Благодаря преподавателям из московской Академии, у меня был хороший навык рисования, что позже помогло в мире моды.

Людмила: Педагоги из Москвы приехали в Борзе по распределению?

Эмма: Да. Один из преподавателей даже задержался надолго и стал директором школы, а остальные после окончания распределения уехали.

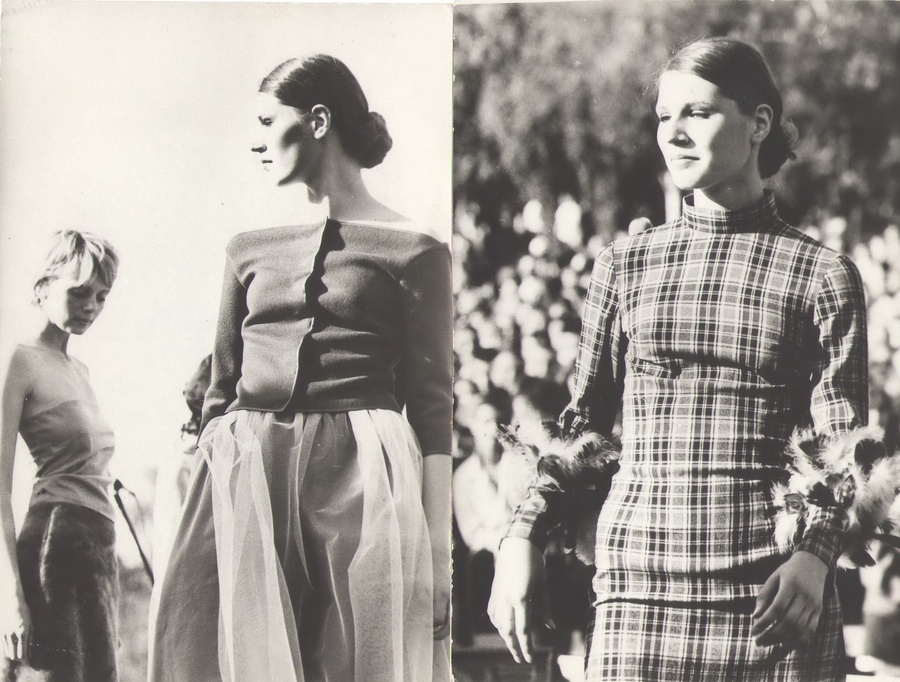

Фотографии из архива Омского театра мод

Светлана: Получается, в 1987-м уже было понимание, что можно пойти учиться на модельера и стать дизайнером?

Эмма: Слово «дизайн» в то время никто в таком контексте не использовал. Был модельер, кутюрье, кстати, и кафедра «дизайна костюма» появилась значительно позже. Так что я окончила учебу как художник-технолог.

Людмила: После учебы ты осталась в Омске или вернулась в свой город?

Эмма: Да, я осталась в Омске и работала в керамической мастерской, но через год меня пригласили на кафедру.

Светлана: Изначально кафедра называлась «Моделирование одежды»?

Эмма: Если вспомнить точно, сначала она называлась «Моделирование текстильных изделий». Затем ее переименовали в «Моделирование одежды», и только потом в «Дизайн костюма».

Театр мод. Конец 1990-х. Фотографии из архива Омского театра мод

Эмма: Моим дипломным руководителем была Галина Васильевна Толмачёва, которой я хочу выразить свою искреннюю благодарность. Несмотря на отсутствие опыта работы в индустрии, она всегда проявляла удивительное чутье в создании перспективных коллекций и написала книгу «Проектирование перспективной коллекции». Благодаря ее советам на практике в Чите у меня появилось понимание о возможных путях реализации своих проектов. Кроме того, к нам несколько раз приезжали делиться опытом Вячеслав Зайцев и Александр Васильев. И надо сказать, что первые все преподаватели Технологического института были из Москвы.

Людмила: Тоже по распределению приезжали?

Эмма: Да. А Галина Васильевна была первой выпускницей кафедры, и потом сама стала заведующей. Но первые преподаватели были из Москвы, так что можно сказать, что мы получили московскую прививку. Об этом как-то мало упоминают, но в общем-то с нее все началось. Потом локальная школа даже переросла тех москвичей, которые начинали эту историю.

Фотография из архива Омского театра мод

Людмила: Расскажи про театр мод. Как ты оказалась с ним связана?

Эмма: Я не могу похвастаться модельным ростом, но я все же выходила на подиум во время учебных показов. Настоящее волшебство произошло со мной во время поездки в ГДР на втором курсе. Пирьян Зинаида Михайловна выбрала пять человек из нашей группы для помощи и перевода, и мы сопровождали в поездке 15 моделей театра. Эта поездка стала не только моим первым опытом взаимодействия с театром мод, но и началом моего становления как художника и дизайнера.

Людмила: А кто руководил театром?

Эмма: Одна из первых, кого я помню — это Лена Шнякина. Самый первый, скорее всего, был кто-то из московских педагогов. После была Лена Горохова-Филатова, потом Таня Журба, и потом я. Руководителей назначали — давали театр как дополнительную нагрузку. Но я всегда была упорной девушкой и из каждой истории хотела создать грандиозную песню. Первые семь лет были очень сложными, потому что в институте отдельно существовали театр мод и драматический кружок, который оказывал влияние и на театр.

Театр мод. Конец 1990-х. Фотографии из архива Омского театра мод

Людмила: А как драмкружок был связан с театром мод?

Эмма: Театр мод был частью кафедрального проекта. Драмкружок был общеинститутской историей. В нашем маленьком корпусе Технологического института все были перемешаны: экономисты, технологи, материаловеды, конструктора. Мы все дружили, и в театре мод состояли студенты со всех кафедр. Но прикреплен он был к кафедре моделирования, которая его инициировала для того, чтобы проводить показы.

Людмила: Все участвовали в театре на общественных началах?

Эмма: Да, это была творческая самодеятельность, но при этом был руководитель, который вносил свою эстетику в работу команды. Лена Шнякина часто в коллекциях использовала кожу. Ее эстетика отличалась жесткостью, и показы были специфическими. Эстетика Лены Филатовой была более театральной и мягкой.

Театр мод. Конец 1990-х. Фотографии из архива Омского театра мод

Людмила: Откуда модели знали, как позировать, как ходить?

Эмма: Из журналов и поездок в Москву и заграницу. Театр мод был награжден премией Ленинского комсомола, и в качестве приза мы ездили в Германию — та самая поездка, в которой я принимала участие.

В Берлине в текстильном институте проходил показ. Студенты использовали удивительные материалы и ткани — раньше мы такого не видели. Вы не представляете, из каких материалов мы создавали наши работы. Например, когда на втором курсе мы шили коллекцию народных костюмом, сложно поверить, что изначально это была простая полосатая ткань, которую мы расшивали дополнительными полосками разных цветов, добавляли кожаные детали. Это было настоящее творческое испытание. Поездка в Берлин дала мне какой-то стержень. Я поняла, что нужно ехать, смотреть и чувствовать, чтобы находить что-то новое и уникальное.

Эмма: Год после выпуска я работала в керамической мастерской, и потом была приглашена работать на кафедру и руководить Театром мод. Честно говоря, я не была в восторге от этого предложения. В первые годы работы мне было очень тяжело — я только начинала свою карьеру и нужно было завоевать авторитет у коллег и манекенщиц, которые уже долгое время работали в театре. Но я не сдалась и разработала свои концептуальные и перформативные посылы, которые стали основой для ежегодных показов театра. Несмотря на то, что манекенщицам не платили за работу в театре, они проходили строгий отбор, и театр мод приобрел определенный формат.

Простой показ одежды превратился в настоящее искусство, которое назвали театром — мы стали делать не просто ежегодные показы, а создавать определенные высказывания.

Светлана: Почему это называлось театр, а не показ? Как из простого показа коллекции студентов на девушках получился целый театр?

Эмма: Все началось с желания создать не просто показ коллекции, а выразительное и художественное выступление с определенной эстетикой. Каждый год на протяжении пяти лет обучения в институте студенты получали методические задания от преподавателей. Каждый из них показывал новые навыки и техники, которые постепенно повышали уровень работ студентов. Таким образом, планка становилась все выше и выше. Именно благодаря этому подходу и желанию создать нечто большее, чем просто показ одежды, родилась идея организовать театральное представление. Каждый элемент выступления был продуман до мелочей: от декораций до музыки и света. Таким образом, простой показ одежды превратился в настоящее искусство, которое назвали театром — мы стали делать не просто ежегодные показы, а создавать определенные высказывания.

Театр мод. Конец 1990-х. Фотография из архива Омского театра мод

Эмма: Я не хочу пренебрежительно относиться к этому формату, все-таки я сама была им заворожена, но современные детские театры мод больше похожи на самодеятельность. Редко коллекции, которые создают участники, можно воспринимать всерьез. Наша школа дизайна костюма в Омске подняла уровень театра мод, и я лично ощутила этот прогресс. Теперь ученики не могли эту планку опустить, и должны были всегда стараться держать ее на высоком уровне. Этот уровень стал нормой для нашей кафедры, и благодаря этому появился другой формат театра мод.

Людмила: Как ты считаешь, в Омске все удачно сложилось, потому что кафедра поддерживала театр?

Эмма: Эта система поддержки — своеобразная экосистема, которая возникла благодаря нашим серьезным успехам в продвижении школы. У института были победы в конкурсах «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла» — что привлекало внимание к нашей школе. Но со временем наш театр мод стал выделяться как отдельное явление. Геннадий Вершинин, искусствовед, написал статью о нашем театре мод, где описал театр как отдельное явление, а не просто часть школы. Это стало для меня первой серьезной победой.

Театр мод. Конец 1990-х. Фотография из архива Омского театра мод

Светлана: Эмма, можете, пожалуйста, подробнее рассказать о костюмах для перформансов? Изначально вы использовали то, что создавали студенты на кафедре дизайна костюма?

Эмма: Да, в начале мы брали одежду на кафедре. Но со временем это превратилось в специальные заказы. Мы старались показывать моду в движении, в бытовании, такие зарисовки о жизни, где можно увидеть моду так, чтобы было интересно и нескучно. Видимо, внутри меня сидит такой режиссер, потому что одежда для меня всегда была не просто нарядом, а способом выразить идею и эмоции.

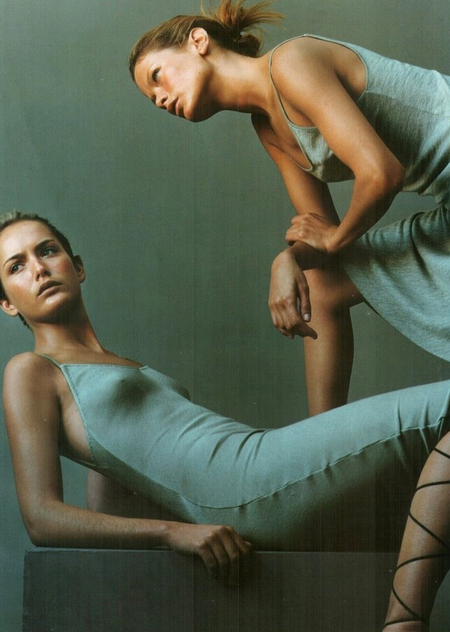

Театр мод. 2000-е. Фотография из архива Омского театра мод

Людмила: Как вы выбирали спектакли для театра мод?

Эмма: Когда я начинала заниматься театром мод, мне было важно, чтобы каждый спектакль имел свою стержневую идею. Я начинала с того, что изучала интересующую меня тему, писала сценарный ход и обсуждала это с командой. Мы проводили брейншторминг, чтобы довести все детали до идеала. Позже я прочитала в интервью Славы Полунина, что его спектакли рождаются в обсуждении, совместной генерации идеи, и это подтвердило верность нашего подхода.

Мой первый спектакль — «Пространство цвета». Сценография для театра мод не играет большой роли, поэтому мы часто использовали модульные объекты, например, трехлитровые банки или кубы. Однако, мы всегда уделяли особое внимание звуку и видеоряду. Мы прослушивали много звуковых эффектов, сводили звук слоями и одними из первых в России стали включать видеоряд в спектакли.

Театр мод. 2000-е. Фотографиb из архива Омского театра мод

Светлана: Центром всей этой сценографии была задача показать одежду или рассказать историю?

Эмма: Сначала это была одежда, но потом уже мы стали рассказывать историю. Например, в «Пространстве цвета» мы искали ассоциации, чтобы передать эмоции через цвета и формы. Черный цвет — про что он? Если про черный квадрат Малевича, значит, мы собираем черное в квадрат. Мы наслаивали музыку и создавали многослойный спектакль, но действие всегда собиралось в картинку с телами, костюмами, сценографией и видео. Я накручивала смыслы, чтобы передать эмоции, действие получалось красивым и запоминающимся.

Когда я уезжала из Омска, мне подарили шопер, на котором было написано «смыслы, смыслы, смыслы, смыслы, смыслы…».

Когда я уезжала из Омска, мне подарили шопер, на котором было написано «смыслы, смыслы, смыслы, смыслы, смыслы…».

Спектакль «Миф города». 2016 г. Фотография из сообщества Вконтакте «Я в ОБРАZЕ (театр мод)» https://vk.com/yavobraze

Светлана: Такие ожившие картины…

Эмма: Костюмы играли важную роль, они собирались, чтобы соответствовать темам спектаклей. Работая над спектаклем «Миф города» к трехсотлетию Омска, я познакомилась с интерьерной компанией, которой нужно было продвижение. Они предоставили нам для спектакля ткани Готье, из которым мы сшили костюмы, и с этим спектаклем ездили в разные города.

Эмма: Все спектакли рождались как исследования и эксперимент. Когда мы делали спектакль «Белый край», мы ездили Мурманск, чтобы изучить этот регион и соединить его с Омском, проводили сравнения, чтобы понять, как различается снег, небо и общая атмосфера в этих регионах. Пытались соединить две «С» — «Север» и «Сибирь». Это было очень интересное исследование, которое позволило нам узнать, как живут люди в разных регионах и как они отличаются друг от друга. «Белый край» был связан с этникой, что вдохновило меня начать изучать эту тему. Личная история, которую я с удовольствием рассказывала другим.

Театр мод. 2000-е. Фотография из архива Омского театра мод

Людмила: Люди, которые прошли школу театра мод, например, манекенщицы, были востребованы потом как модели, кто-то делал карьеру?

Эмма: Были разные истории, но участники театра мод объединены общим чатом Вконтакте. В этом чате около 500 участников, которые периодически общаются, делятся новостями и приглашениями на встречи. И чат помог созданию фильма к 35-летию театра. Съемки проходили в Омске и Санкт-Петербурге, куда приехали участники из разных городов России и из-за рубежа. Этот проект стал символическим прощанием с прошлым и торжеством новых начинаний.

Людмила: В Омске была и остается сильная школа дизайна и театр мод, который в свое время привлекал значительное внимание. Как ты думаешь, город осознает значимость этого?

Эмма: Я надеюсь, что город осознает, но для меня этот вопрос остается открытым. Я создала арт-резиденцию, которая должна была стать акцентом в городе — и продолжением театра мод, где наше дизайнерское и костюмное сообщество могло бы процветать. Если говорить о признании, то мы получали положительные отзывы и собрали интересный материал. И я благодарна медиагруппе «Омск Здесь» за информационную поддержку. Они всегда были с нами и помогали в продвижении проекта. На наших спектаклях залы на 300-500 человек всегда были полны.

О конкурсе «Формула моды»

Людмила: Расскажи, пожалуйста, об истории первого конкурса «Формула моды». Для чего он был запущен?

Эмма: Конкурс был запущен в 1997 году. Я тогда только начинала работать на кафедре. В то время конкурс стал одним из самых значимых событий в мире омской моды. Спонсором стала компания Smirnoff. Конкурс был организован кафедрой, студенты которой уже участвовали в других конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге. Он был важен для кафедры, чтобы привлечь внимание к школе. Кроме того, кафедра приглашала в его жюри известных людей, например, Александра Васильева и Эвелину Хромченко.

Людмила: Как я понимаю, участие в конкурсах было важной частью программы. Можешь рассказать, как проходила подготовка к ним студентов?

Эмма: Все были очень мотивированы и стремились победить. Это было временем, когда все хотели участвовать в конкурсах. Мы создавали от 6 до 10 моделей для каждой коллекции, и все студенты хотели принять участие. Это был настоящий золотой век, происходило что-то невероятное. В конкурсе участвовали около 120 коллекций!

Спектакль «Эффект бабочки». 2014 г. Фотография из сообщества Вконтакте «Я в ОБРАZЕ (театр мод)» https://vk.com/yavobraze

Людмила: А сейчас сколько коллекций участвует на конкурсе?

Эмма: Три года назад было 60 коллекций, то есть в два раза меньше. Конкурс проходил в разных местах города — в Экспоцентре, в Меге, в концертном зале и в музее. Это было огромное событие для города.

Людмила: Почему после этого ты решила организовать конкурс «Сибирская этника»?

Эмма: Мне хотелось уделить больше внимания локальному контексту. Я поделилась своей идеей с коллегами, написала заявку и получила грант. И параллельно в течение трех лет вела 2 конкурса одновременно.

Людмила: А как сложилась дальнейшая судьба участников конкурса? Есть ли среди них истории успеха?

Эмма: Можно вспомнить Диму Неустроева (Дима Нео), который сейчас живет в Испании и успешно развивает свой бренд. Мы очень гордимся им и поддерживаем общение. Многие работают в дизайнерских командах других брендов. Например, у Алены Ахмадуллиной. Юлия Русинова и Гриша Коробейников работали у Ульяны Сергиенко.

Спец-проект спектакль «Формы чувств». Фотография из сообщества Вконтакте «Я в ОБРАZЕ (театр мод)» https://vk.com/yavobraze

Людмила: Как ты считаешь, остается ли конкурс важным форматом сегодня? Сейчас роль конкурсов как будто уменьшилась. Может быть, их время прошло?

Эмма: Раньше конкурсы были мощным инструментом продвижения и мотивации для участников, но сейчас часто превращаются в бесполезные коллекции, которые не приводят к существенному развитию. В конкурсе «Сибирская этника» я решила перейти от формата конкурса коллекций к конкурсу одной модели. Я также считаю, что и показы должны перейти в более перформативную форму, чтобы быть более интересными и привлекательными для зрителей. Возможно, это может быть более камерная форма или форма спектакля. В целом, я думаю, что формат конкурсов нуждается в изменениях, чтобы оставаться актуальным и полезным для образования.

Людмила: А театр мод?

Эмма: Театры мод тоже должны измениться и стать более перформативными. Возможно, это должно быть видео, с которым можно охватить большую аудиторию. Маленькие эффектные показы тоже могут быть интересны, но они должны быть ювелирно выверены.

Спектакль «Путь». 2013 г. Фотография из сообщества Вконтакте «Я в ОБРАZЕ (театр мод)» https://vk.com/yavobraze

Светлана: Может казаться, что театр мод — это формат из прошлого, который утратил свою актуальность. Как вы считаете, что должно происходить с театрами мод в наше время?

Эмма: Я согласна, что театр мод уже не является актуальным форматом. В нашем театре мы преобразовали его в перформативный проект и арт-резиденцию, что придало ему новизну и оригинальность. Например, когда мы говорили о спектакле «Пространство цвета», в черном квадрате мы не ограничивались одним лишь его воплощением. Мы создавали «мохнатые», «ласковые» и другие разнообразные квадраты. А когда я режиссировала спектакль «Любовь», мы задавались вопросом, что она значит для каждого из нас. Это был настоящий вызов — как изобразить разрыв, как показать любовь? Но именно такие движения и перформансы заставляют нас задуматься о том, что значит быть человеком.

Я давно увлекаюсь перформативностью и понимаю, почему она стала такой популярной темой в наше время. Я вижу, как можно использовать ее в моде и создавать театры, которые будут специализироваться на этом направлении. Театр мод может стать не только площадкой для показа одежды, но и дискуссионным пространством.

Спектакль «Отзвуки». 2015 г. Фотография из сообщества Вконтакте «Я в ОБРАZЕ (театр мод)» https://vk.com/yavobraze

Светлана: Да, театральная перформативность может быть полезна в моде или дизайне костюма. Она всегда была важной основой таких школ, как Баухаус или ВХУТЕМАС. Я столкнулась с этим в Мастерской ТАФ, где создание перформанса из ничего, из своего тела очень сильно влияет на восприятие пространства. Думаю, что в моде может быть полезно учитывать этот аспект.

Эмма: Согласна, что когда дизайнеры проходят через школу театра мод, их мышление начинает меняться. Это связано с изучением архитектуры своего тела и пониманием того, как одежда с ним взаимодействует. Это может помочь лучше понимать других людей и их отношение к одежде.

Спектакль «Путь». 2013 г. Фотография из сообщества Вконтакте «Я в ОБРАZЕ (театр мод)» https://vk.com/yavobraze

Светлана: Еще думаю, что театр мод немного разрушает пафос, который часто сопровождает мир моды. Когда ты начинаешь участвовать в театре мод, это может выглядеть как будто странно, но в конечном итоге это помогает освободиться.

Эмма: Может быть. Я сама прошла через это. Когда я только начинала заниматься театром, я понимала, что еще не готова к некоторым аспектам этой среды. Мода — это пафосная сфера, и мне потребовалось время, чтобы осознать, что я могу быть разной: леди, подростком или озорником. Я научилась понимать грани этой профессии, и это сильно упростило мою жизнь. Занимаясь модой, нужно не только считывать образ, но и то, что за ним скрыто. Думаю, что театр мод в этом как раз и помогает.

Читайте другие интервью архива ↓

читайте другие интервью проекта Архив Российской Моды

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media