Объектно-ориентированная онтология в sound art и sonic arts

На протяжении продолжительного периода времени звуку уделялось не столь пристальное внимание в сравнении с визуальным искусством. И это поле до сих пор остается мало исследованным. Звук — это не только музыка в бытовом понимании. Гармония, мелодия, благозвучность — все это отсылает нас в первую очередь к произведениям, сыгранным на музыкальных инструментах. Как правило, о мелодичности и музыкальности речи не идет, когда мы говорим о стуке колес о землю или ударе камня о поверхность воды. Однако почему именно подобным звукам мы отказываем в музыкальности и автономности?

Пьер Шеффер (1910-1995), французский композитор и инженер, был первым, кто стал рассматривать все звуки как звуки музыкальные, создав то, что получило название «конкретная музыка». Все звуки — это музыка: скрип двери, шуршание листьев, натяжение нити. Звуки обладают своими уникальными физическими (и не только) свойствами, которые нужно уметь слышать, слушать и наблюдать.

(слева направо) Luc Ferrari, Presque Rien, 1967-1970 (выпущен в 2013); Bernard Parmigianni, De Natura Sonorum, 1975 (выпущен в 2013)

Sound art и sonic arts — понятия, которые порой рассматривают, как синонимичные, однако между ними есть довольно яркое различие, о котором важно сказать. Sound art — это область в современном искусстве, которая сфокусирована на звучащем, на том, что мы слышим и воспринимаем. В то время как sonic arts — не только про звучащее, но и про звуковое. Звук может быть не слышимым, или слышимым для других особей, но не для человека, звук может ощущаться, но не слышаться или быть произведенным таким источником, который нам не ведом (акусматический звук). Искусство таким образом позволяет исследовать не только звук как объект, как материальную или нематериальную единицу, но и мир вокруг нас, объекты не сонорные. Так, работы в области sonic arts и sound art нередко мультимедийны, где визуальное может даже превалировать над звучащим.

Пьер Шеффер в своем «Трактате о музыкальных объектах» вводит понятие «звуковой объект». Это «всякий звуковой феномен, воспринимаемый в качестве ансамбля, единого целого, и слышимый в редуцирующем слушании, которое нацелено на него самого, независимо от его происхождения и значения». По Шефферу, звуковой объект не является физическим феноменом, звучащим телом, знаком в партитуре, фрагментом записи или настроением. Звуковой объект распространяется во времени, и его может быть довольно затруднительно уловить. Мишель Шион, исследователь звука, в работе «Звук. Слушать, слышать, наблюдать» пишет, что «понятие звукового объекта, замкнутого в темпоральной рамке слушания <…> применимо, соответственно, лишь к части того, что мы слышим». С помощью редуцированного слушания, когда человек абстрагируется от источника и смыслов, воспринимает «звук сам по себе», можно погрузиться в звуковые объекты, услышать их.

John Cage, 4'33, 1952

Таким образом, можно перейти к основополагающей философской концепции данного исследования — объектно-ориентированной онтологии (ООО). Этот термин был введен Грэмом Харманом, одним из представителей философии спекулятивного реализма, в одноименной работе. Согласно Харману, объектом может стать «любая единичная реальность», где объект состоит из других более «низких» по уровню объектов, равных между собой по сущности. Важным аспектом в ООО является противостояние корреляционизму, где субъект-объектные отношения невозможны. Для достижения объективности могут быть уместны лишь объект-объектные отношения, где объект реальный (РО) всегда недоступен человеку в отличие от объекта чувственного (ЧО). ЧО — это видимый нам объект, который может находится во взаимоотношении с РО, но все же являет собой только перцептивную сторону РО.

Слыша звук, мы имеем дело с нашим восприятием звука, тем, как звуковые волны были приняты нашим телом. Это не есть «сам» звук, не реальный звуковой объект, а чувственный. Однако во взаимоотношении разных медиумов, где звук воспринимается не в категориях «громко/тихо» или «приятно/не приятно», а сам по себе, можно постараться познать «объектность» звука или окружающего, приблизиться к объективности. Так, например, клен — это не только визуальный образ дерева, его форма, текстура, но и звук, издаваемый корой, листьями и пространством вокруг. Аудиальное может стать еще одной стороной в познании объектов, их автономности и центричности. Может быть и наоборот, когда визуальная репрезентация звучащего позволит человеку приблизиться к реальному звуковому объекту (но все же не достичь его). Как пишет Анатолий Рясов в книге «Едва слышный гул. Введение в философию звука»: «Анализируя звук как качество, мы промахиваемся мимо его сущности».

David Byrne, Playing The Building, 2005

Стоит оговориться об ограничениях данной работы. Визуальное исследование отчасти отрезает сонорные аспекты, не позволяя напрямую соприкоснуться с исследуемым медиумом — звуком. Несмотря на авторские пояснения, полностью погрузиться в работы художников будет затруднительно, так как многие из них напрямую связаны с аудиальным. Sound art и sonic arts — такие пространства, в которых требуется наблюдение и участие зрителя, как слушающего, слышащего, смотрящего. Поэтому рекомендуется ознакомиться со звуковой составляющей работ, которые представлены в виде фото, самостоятельно. В исследовании стоит задача выявить ООО в работах художников, саунд-артистов, которые работают непосредственно со звуковым и звучащим, и показать, что звуковое искусство способно обращаться к проблематике объектности.

В данном исследовании визуальный ряд намерено выстроен автором без конкретной структуры. Даже ориентируясь на медиум, использованный художни_цей, можно упустить важность других медиумов, которые будут незаслуженно как бы отодвигаться на второй план. Например, обращаясь в визуальном исследовании сначала к звуку как к объекту, а после к окружающему как к объекту, затруднительно рассматривать звук и «все остальное» по отдельности, так как зачастую одно ориентируется на другое, и наоборот. Поэтому структурирование работ производилось лишь по авторскому предпочтению, где последняя упомянутая работа не менее важна, чем первая.

Швейцарский звуковой художник Зимун (Zimoun) в своих работах сочетает привычные материалы с минималистичными формами. В сплетении звука и архитектуры, в движении и взаимодействие пространств возникает яркая материальность звучащих объектов. Репетативность шумов, паттернов крутящихся, болтающихся и раздувающихся предметов сосредотачивает внимание наблюдателя на суверенности и объективности как предметов, так и звуков.

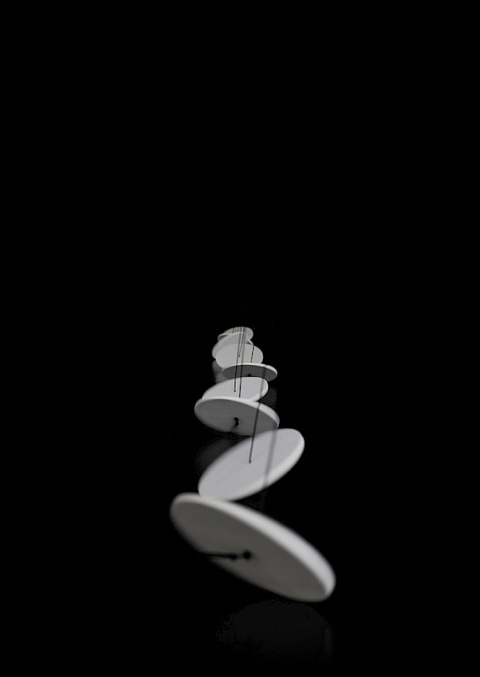

Zimoun, 663 prepared dc-motors, 3315 m rope, steel washers ø 40 mm, 2018

Zimoun, 297 prepared dc-motors, 1247 m rope, wooden sticks 19 cm, cardboard boxes 10×10×10, 2019

Christine Sun Kim, Captioning the City, Manchester, UK, 2021

В работах Кристин Сан Ким часто поднимается тема восприятия мира и звука с точки зрения человека, который слышит и чувствует иначе. Будучи глухой, Кристин фокусируется на звуке как пространстве, которое может быть ощутимым даже для тех, кто звук в контексте слышащего человека «не слышит». Художница обращает внимание на аудиальное в социальном, на то как звучит то, что звучать не должно, тем самым наделяя звуковой автономностью политические, культурные, социальные явления.

(слева направо) Christine Sun Kim, The Sound of Laziness, 2016; Christine Sun Kim, The Sound of Being Resigned, 2016; Christine Sun Kim, The Sound Of Apathy, 2016

Christine Sun Kim, The Sound of Temperature Rising, 2019

Carsten Nicolai, particle noise, 2013

В работе Карстена Николаи «Particle Noise» фиксируется излучение с помощью счетчиков Гейгера, расставленных в отдельной комнате, и создается звуковой поток. Шум частиц — голос радиации пространства и космоса.

Carsten Nicolai, autonomo, 2017

Среда тоже обладает объектностью. Крис Коул исследует пространства с помощью их же собственных частей — стен, осколков, кирпичей, акустики. Находя звуки таких мест, Крис усиливает их для слушателя и зрителя, чтобы резонанс звучащего стал резонансом в звучащем. Чтобы мы погрузились в пространства, исключая нашу субъектность, воспринимая их как независимое целое.

Florian Hecker, FAVN, 2022

Ярый поклонник ресинтеза, Флориан Хеккер зачастую использует сгенерированный голос и синтетические звуки, размывая грань между вымышленным и реальным. Одним из главных вопросов, который может задать слушатель и зритель его работ: «Что я слышу?».

Thessia Machado обращается к машинности и пространству, как к транслятору и усилителю звучащего. С помощью кода свет «создает» звук, скульптура оживляет реверберацию водяного потока, а стены становятся проводников в аудио мир, приближая нас к неслышимому.

Thessia Machado, contents; acc operations, Solo Exhibition ‘Toward The Unsound’, 2019

Thessia Machado, telix scores, Solo Exhibition ‘Toward The Unsound’, 2019

Thessia Machado, transient modes & antinodes, Solo Exhibition ‘Toward The Unsound’, 2019

Thessia Machado, river reverb, Solo Exhibition ‘Toward The Unsound’, 2019

Обращаясь к природной среде, Якоб Киркегаард исследует явления, связанные с таянием и кристаллизацией. В саунд работе OPUS MORS Киркегаард рассматривает четыре стадии, которые встретят человека после смерти: морг, вскрытие, кремация и разложение. Он объективизирует человека, как существо живущее, через сонорное пространство смерти.

(слева направо) Jacob Kirkegaard, ISFALD, 2016; Jacob Kirkegaard, MELT, 2016

Jacob Kirkegaard, OPUS MORS, 2019

Ольга Кокчарова в «amorphous amphibious» использовала гидрофоны, которые записывали звук в воде, слышимый только в жидкостном медиуме.

«drifting in cycles» — путешествие нашего слышащего тела сквозь пространство и звуки. Шаги, крутящиеся колеса… аудиальное окружает, одновременно находясь рядом и повсюду.

Заключение:

Звук — это такой же независимый медиум, как скульптура, живопись или архитектура. Это пространство для разговора об объектности как самого звука, так и мира вокруг. Работа с шумом, звуковыми волнами, отражением, акустическими свойствами материалов, аудиальностью не как свойством, а как центром, взаимодействием материального с нематериальным — все это есть широкое поле для исследования объектно-ориентированной онтологии, спекулятивного реализма в искусстве новых медиа, в частности в саунд-арте и соник артс, где звуковые объекты наделяются независимостью и сонорное обретает самостоятельность.

Библиография:

Источники изображений: