Поначалу только фактическая, а потом и юридическая независимость Великого княжества Московского от ордынского владычества сделала молодое, но быстро развивающееся государство желанным партнером для других держав. В 1472 году, надеясь, несмотря на проявленное московитами неприятие Флорентийской унии, на сближение с русской Церковью, папа римский одобрил идею предложить овдовевшему Ивану III взять в жены жившую в эмиграции в Италии племянницу последнего византийского императора Софью-Зою Палеолог.

После длительных переговоров царственная невеста, сопровождаемая внушительной свитой и богатым приданым, включавшим ценные книги, северным путем, через Балтику, прибыла в Москву. Вместе с ней в столице великого княжества оказались придворные, в том числе ученые, унаследовавшие образованность Восточной Римской империи и при этом успевшие соприкоснуться в изгнании с культурой ренессансных гуманистов. Таким образом, были продолжены отчасти прерванные монгольским нашествием связи Руси с интеллектуальным пространством Византии и Запада.

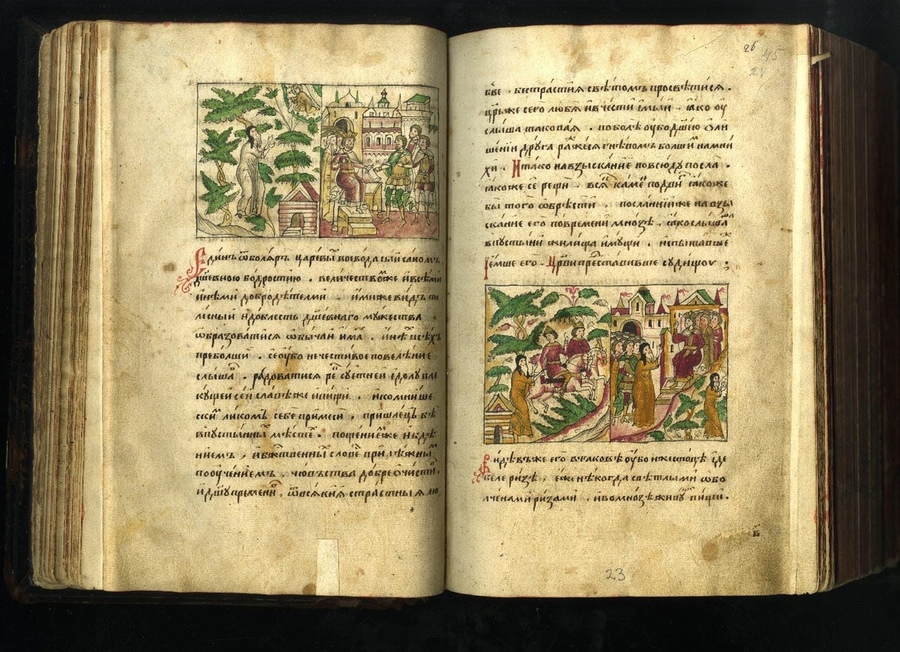

Лицевой летописный свод Ивана Грозного (10 томов). 1568–1576 (?)

Интенсивные обмены (в Московию приезжали строители, врачи и философы, на запад, на юг, на восток отправлялись русские паломники, купцы и дипломаты) привели к тому, что ученая полемика, равно как и политическая, стала, в принципе, обычной практикой. На фоне ярких дискуссий начала XVI века, касавшихся борьбы с объявленными еретическими религиозными течениями, обсуждения преимуществ и опасностей абсолютной монаршей власти и споров сторонников служения Церкви интересам государства с аполитичными анахоретами-нестяжателями (не всегда хорошо заканчивавшихся для проигравшей стороны), выделяется ряд интересных документов, преимущественно частных писем, демонстрирующих вовлеченность русских интеллектуалов в актуальные общеевропейские дискурсы той эпохи.

Кирилл и Афанасий Александрийские, Леонтий Ростовский. Кон. XV в.

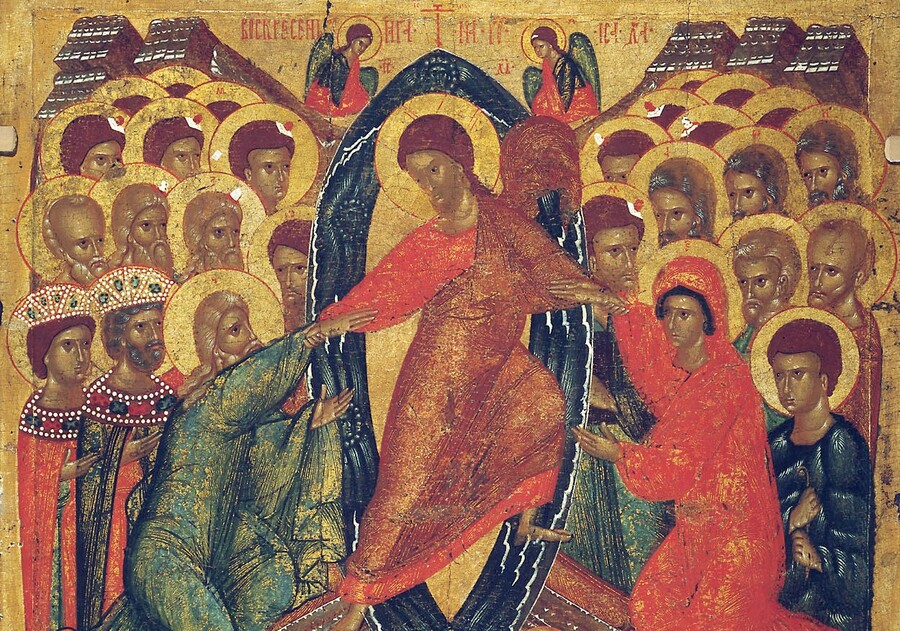

Сошествие во ад, с избранными святыми. Конец XV в.

По-видимому, значительную роль в возникновении этого феномена сыграл придворный врач Василия III, «профессор медицины, астрологии, основательнейший во всех науках», как характеризовал его императорский посол Франческо да Колло [1], Николай Булев, точнее, уроженец Любека Николаус Бюлов. Собственно, его и пригласили поначалу не как врача, а как ученого, сведущего в науке о небесных светилах, — для составления пасхалии и перевода астрономических альманахов. Пользуясь доверием князя, Николай Любчанин развил активную деятельность, в том числе, говоря современным языком, публицистическую. С одной стороны, он вновь и вновь пытался поднять вопрос о необходимости сближения восточного и западного христианства, с другой, что естественно для врача тех времен, старался пропагандировать достижения быть может самой популярной в эпоху Возрождения науки — астрологии.

Дионисий. Распятие Икона из праздничного чина Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря. 1500 г.

Не дошедшие до нас писания любекского врача, очевидно, были достаточно убедительны, чтобы отказаться от них априори. Известно, что два московских дипломата независимо друг от друга решили обратиться за экспертным мнением к лицам духовного звания. Так, знаменитое письмо старца Филофея Псковского Михаилу (Мисюрю) Мунехину с идеей о том, что Москва — Третий Рим, прежде всего являлось ответом псковскому наместнику в заочной полемике с Николаем Булевом о ценности астрономических предсказаний. Вероятно, и самому Мунехину поиск эзотерических истин был не так уж и чужд, недаром в своих путешествиях он добрался аж до Египта — места, где всегда хорошо разбирались и в чтении звездных предначертаний, и в способах сохранения души и тела в загробной жизни.

Примерно по поводу тех же проблем, но уже ко всемирно известному Максиму Греку, обращался другой дипломат, боярин Федор Карпов. Сам он более всего знаменит тем, что в письме к митрополиту Даниилу (с защитой того же Максима Грека и с вопросами о теоретических пределах монаршего самовластья) упоминает Овидия и цитирует «Никомахову этику» Аристотеля. Наконец, высказался и сам преподобный Максим Грек, жестоко наказанный за критику развода Василия III с Соломонией Сабуровой (в 1525 году он был лишен свободы и провел остаток жизни в заключении, пусть и со смягченными под конец условиями). В Великое княжество Московское он привез не только мудрость афонских старцев, но и рассказы о жизни в ренессансной Италии, где был связан с великим Пико делла Мирандола (по крайней мере, тесно общался с его племянником Джованни), учился книжному делу у знаменитого Альда Мануция и не без симпатии внимал речам Савонаролы [2].

Собственно, его позиция относительно астрономии («Слово списано иноком Максимом Греком святогорском противульстиваго списаниа Николаа Немчина латынина») полностью соответствует точке зрения ренессансных гуманистов XV–XVI веков. Как и они, он не отрицал принципиальную полезность науки о звездах, «ибо эта наука рассматривает превосходнейшую премудрость создавшего все Бога Слова, и, кроме того, для человеческой жизни немалая происходит отсюда польза, ибо она научает непогрешительно знать течение солнца и луны и причину перемены четырех времен, а также исчислять годы». Важно было лишь, как утверждали также и Пико делла Мирандола, и Савонарола, помнить о принципе дарованной Творцом свободы воли и о том, что расположение небесных светил никак не отменяет ответственности за собственные грехи.

О постройке церкви Вознесения Господня в Коломенском (илл. из Лицевого свода).

Петр Фрязин (Петрок Малой) (?). Церковь Вознесения Господня в Коломенском. 1528–1532 гг.

Период истории России между 1480 и 1547 годами был исполнен особого накала и драматизма, он во многом определил направление дальнейшего развития страны. Завершившаяся при Иване III борьба с Золотой Ордой за политический суверенитет шла рука об руку с твердопроводимой московскими суверенами политикой объединения русских земель и княжеств. Российское государство (привычное название нашей родины вошло в обиход именно в это время) обзавелось единой системой центрального и местного управления, в центре которой находился единодержавный государь. Перемены нашли свое воплощение в зодчестве: каменных соборах и стенах Московского Кремля, мощных крепостях на западных и южных границах России

(А. Лаврентьев).

Вид Соборной площади Московского Кремля с колокольней Ивана Великого, которую возвел Бон Фрязин. 1505–1508 гг. (акварель 1800 г.)

Как когда-то домонгольская Русь, Великое княжество Московское вставало как продолжатель Империи Рима в цепь сменяющих друг друга великих, упомянутых в Святом Писании, государств. В 1480 году хан Ахмат предпринял военный поход на Москву с целью напомнить Ивану III, что он данник Орды и заставить «погасить задолженность», накопившуюся едва ли не за десятилетие. Войска Великого княжества Московского, согласованно действуя с союзным в те годы Крымским ханством, в долгом и не слишком кровопролитном противостоянии не дали противнику форсировать реку Угру. Хан Ахмат отступил, а Москва обрела не только фактическую, но и практически полную юридическую независимость.

Эта военно-политическая победа актуализировала поиск ответов на вопросы, поставленные самой историей за несколько десятилетий до этого. Падение в 1453 году Восточно-Римской империи, а также других «благочестивых царств» (в их числе Греческое, Сербское, Боснийское, Албанское и «инии мнози»), для большинства восточных христиан означало, что русская Церковь осталась единственной из православных, не поглощенной «басурманским потопом». С точки зрения Москвы она же оставалась и единственной истинно христианской в принципе. Католики «отпали» еще в 1054 году, Константинополь — в 1439‑м, когда на Ферраро-Флорентийском соборе согласился на Унию с латинянами.

Успенский собор Московского Кремля. Аристотель Фиораванти. 1475–1479 гг.

Архангельский собор в Московском Кремле. Алевз Новый. 1505–1508 гг.

Интерьер Архангельского собора

Период феодальной раздробленности и борьбы за власть между внуками Дмитрия Донского, развернувшейся в первой половине XV века, ослабил Москву и другие земли в политическом отношении, однако стал временем расцвета местных художественных школ в Новгороде, Твери, Пскове и менее крупных княжествах.

Возникают такие явления, как «северные письма» (бесхитростные иконы, в которых приемы старых времен сочетаются с чертами народного творчества) и новгородские таблетки (небольшие иконы на тонких дощечках, которые составляли серии изображений святых и церковных праздников). Однако остро характерные черты искусства отдельных княжеств постепенно сглаживаются. В. Н. Лазарев отмечает, что в XVI веке влияние Дионисия и его школы становится все заметнее, пока «новгородские мастера еще не утратили на этом этапе развития своего лица, и тяжелая длань Москвы еще не нивелировала их творческих исканий» [3].

«Северные письма». Сошествие во ад (фрагмент). Кон. XIII — нач. XIV вв.

Подчинив себе русские земли, включая неохватные новгородские владения, и освободив страну от ордынской зависимости, Иван III оказался во главе большого стремительно развивавшегося государства, в союзнических отношениях с которым были заинтересованы многие европейские державы. Брак с племянницей последнего византийского императора Софьей (Зоей) Палеолог не только укрепил политические позиции нового монарха, но и возобновил связи Руси с Европой, в тот момент переживавшей самый расцвет Ренессанса. Вероятно, вкусы и амбиции новой «первой леди» Великого княжества Московского, прибывшей из Рима с многочисленной свитой, привели к тому, что столицу Московии принялись обустраивать выдающиеся итальянские зодчие. Сначала Аристотель Фиораванти соединил в новом Успенском соборе Кремля традиции древнерусской архитектуры с новейшими технологическими и художественными (прежде всего, в части трактовки пространства как зального) достижениями итальянского Ренессанса.

Икона-таблетка. «О Тебе радуется» (лицевая сторона) и Спас Нерукотворный (оборот). Новгород. Кон. XV — нач. XVI в.

Затем целый «десант» умелых и талантливых мастеров, преимущественно ломбардцев, придал Москве вид вполне передового по мировым меркам города — с готовыми к артиллерийскому противостоянию крепостными башнями и стенами; великокняжеским дворцом, украшенным, как и положено в эпоху Возрождения, классическими ордерными композициями; Грановитой палатой, подобной постройкам в Ферраре; высокой колокольней-кампанилой с церковью, освященной во имя преподобного Иоанна Лествичника; и целым ансамблем церквей и соборов, построенных как итальянцами, так и русскими (псковскими) мастерами.

Образ нового государства, «идеального духовного общежития, царства абсолют ной нравственности и красоты» [4], нашел выражение в иконах и росписях Дионисия: «в отличие от Рублева, темой творчества которого являлась сокровенная жизнь человеческой души, он духовную жизнь человека представлял и как труд, направленный на внешнее „благоустроение“… он создает универсальный язык изобразительных форм, позволяющий представить не только и даже не столько образ личностных отношений человека с Богом, как это было в произведениях Андрея Рублева, а выстроить модель божественного космоса, основывающуюся на строгом сбалансированном соотношении всех элементов, его составляющих, на особых, идеальных правилах поведения, руководствуясь которыми его „насельники“ образуют нераздельное целое. Через все его творчество красной линией проходит тема вхождения людей в этот мир и участия в его жизни» [5].

Дионисий и его мастерская. Алексий митрополит, с житием (фрагмент). 1480-е.

Это хорошо заметно при взгляде на житийную икону, где детально разработанное повествовательное начало соединяется с торжественным предстоянием митрополита Алексия. Расширяется круг сюжетов, вырабатываются новые иконографические схемы, утонченное личное письмо сочетается с энергичными контурами. Глядя на иконы и фрески из Ферапонтова монастыря, мы видим, что Дионисий как бы расширяет внутреннее пространство образов, наполняет его динамикой, какая-то небольшая деталь (например, откинутая пола одеяния, взмах ангельского крыла или пружинисто поднятая пята) придает фигуре энергию движения. Отдавая должное грации иконописной манеры Рублева, Дионисий ушел от лаконизма предыдущей эпохи к праздничности, торжественной величавости под стать уверенному в своей силе государству.

Дионисий. Спас в силах. 1500 г.

Такая живопись «должна была быть прежде всего красивой, она призвана была радовать глаз. И получилось так, что самый верный последователь Рублева во многом сделался и его антагонистом» [6]. Такие метаморфозы вполне естественны для христианского искусства, которое, как показала М.-Ж. Мондзен, на протяжении всей своей истории адаптировалось к потребностям общества и власти, религиозная живопись, хоть и отражает трансцендентные сущности, ориентируется на земного зрителя: «принимая в расчет историческое положение человека, действовавшего в рамках этой модели, она тем самым побуждала его заново характеризовать саму истину» [7].

В искусстве XVI века уже нет феофановского драматизма или глубокой созерцательности, свойственной Рублеву, но более парадный и «жизнеутверждающий» тип иконописи, вероятно, лучше служил задаче объединения верующих из разных земель в единый народ, с надеждой обращающий взгляд к Христу и Богоматери. На иконе «О Тебе радуется» мы видим, как взоры и помыслы стягиваются к единому центру, зримому воплощению Небесного Иерусалима.

Текст настоящей лекции приводится по материалам книги Россия: человек и образ мира. Наука, искусство, культура.

Буланин Д. М. Булев (Бюлов) Николай // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. URL: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2415 (дата обращения 28.07.2018);

Акопян О. Л. Волки в овечьих шкурах. «Рассуждения против прорицательной астрологии» и ренессансная мысль Италии. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018:

Лазарев В. Н. Страницы истории новгородской живописи. М.: Искусство, 1977. С. 43;

Лившиц Л. И. История русского искусства. Искусство X–XVII века. М.: Трилистник, 2007. С. 229;

Там же.

Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 2000. С. 126;

Мондзен Ж.-М. Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого. М.: V-A-C Press, 2022. С. 24.