Визуальное Исследование «Арт-медиация»

Концепция

Данное визуальное исследование — проект арт-медиации, рассматривающей творчество Франсиско Гойи.

В рамках этой «умозрительной медиации» будут рассмотрены работы художника, условно поделённые на четыре периода. -Первый (цвет голубой) — (1777–1789 гг.) заказы Королевской шпалерной мануфактуры, портреты знатных лиц; -Второй (цвет тёмно-синий) — (1789–1807 гг.) работа первым придворным художником, «Капричос», болезнь, надвигающийся кризис; -Третий период (цвет тёмно-красный) — (1807–1815 гг.) война и её влияние на человеческую природу глазами художника; -Четвёртый период (цвет чёрный) — (1819–1823 гг.) затворничество и «Pinturas negras»

Данная последовательность отображает динамику развития творчества художника, делая для участников медиации наглядными перемены в настроениях, переживаниях и мировоззрении Гойи сквозь призму исторических событий и личных испытаний. Для ещё большей наглядности медиатор в некоторых моментах будет обращаться к произведениям из предыдущих периодов, чтобы участники могли оценить, насколько контрастируют работы художника, созданные в разное время. Потенциальное музейное пространство для проведения медиации не определялось, поскольку оригинальные произведения Франсиско Гойи в настоящее время находятся в различных музеях и частных собраниях по всему миру. В случае использования в экспозиции репродукций (или при наличии лишь небольшого количества оригиналов) для проведения медиации подойдёт любой музей, располагающий как минимум четырьмя залами — по одному для каждого из выделенных периодов творчества художника. Возрастное ограничение: 16+ ввиду потенциально психологически тяжёлого контента.

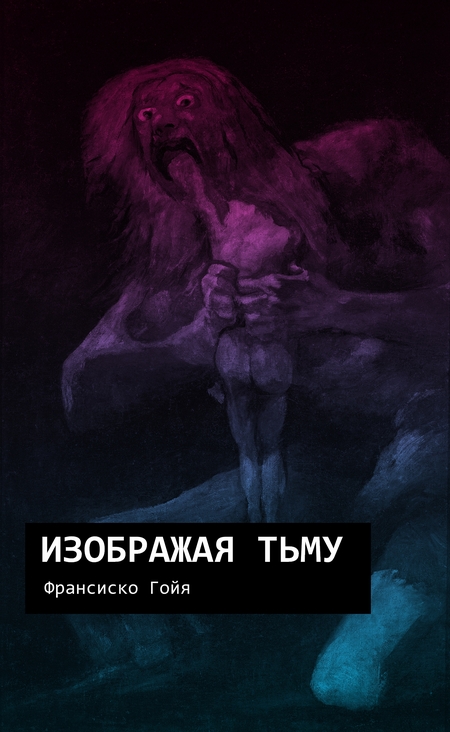

АНОНС Приглашаем вас на арт-медиацию «Изображая тьму», посвящённую одному из самых интересных и смелых художников в истории — Франсиско Гойе. Его творческий путь — это уникальное переплетение личных драм и потрясений целой эпохи, которые он с поразительной наблюдательностью и эмоциональной силой воплотил в своих произведениях. Вас ждёт знакомство с психологически насыщенным искусством, в котором Гойя бесстрашно раскрывает самые тёмные стороны человеческой души и времени, в котором жил.

Первый период

Франсиско Гойя, учившись живописи, не столько стремился к достижению академического совершенства, но и искал свой собственный стиль в живописи. В начале пути, несмотря на академические неудачи и консервативность академического сообщества Мадрида, он смело обращался к живым, порой непривычным и, в общем-то, непопулярным темам — народной жизни, празденствам, быту простых людей. Причиной тому далеко не в последнюю очередь можно считать холерический темперамент Гойи: он был склонен к авантюрам, шумным компаниям, а то, что он не чурался споров и конфликтов, пожалуй, только утвердило его стремление к поиску собственного голоса в искусстве. Конечно, не сразу, но всё-таки его признали и в Мадриде: заручившись покровительством столичной знати, он в конце концов сумел обосноваться в Мадриде и начать работать в мастерской придворного художника, а по совместительству и своего шурина — Франциско Байеу. Позже Гойя и сам сумел стать придворным художником, но к этому мы ещё придём.

Сейчас не лишним будет упомянуть, что в период работы художником при дворе Карла III, Франсиско Гойя всё ещё находился в поиске собственной манеры. Взгляните на картину «Зонтик». Какие чувства вы испытываете. глядя на неё? Какой вам кажется её палитра? Что вы можете сказать о её смысловом наполнении? Черты какого стиля вы улавливаете в данной картине? Быть может, вы даже можете назвать художников, у которых «учился» Гойя?

Перед вами портрет короля Испании Карла III. Обратите внимание на спокойную цветовую палитру: нежно-голубое небо, по которому плавно растекаются краски заката. На этом фоне чётко и спокойно вырисовывается силуэт монарха. Несмотря на отсутствие пышных регалий и внушительной фигуры, Карл III излучает уверенность и внутреннюю силу. Строгие линии треуголки и выразительные кисти рук, даже несмотря на возраст, хранят ощущение энергии и достоинства.

Посмотрите на сдержанную улыбку и ясный взгляд короля. Какие чувства вызывает у вас атмосфера этой картины? О чём вы думаете, глядя на этого человека, его одежду и предметы, окружающие его?

Гойя изображает Карла III не на троне, а в неформальной обстановке — на охоте. Даже в момент личного увлечения монарх остаётся человеком, внушающим уважение и уверенность. Интересно, что охота была страстью и самого художника, поэтому этот портрет можно рассматривать как символ сближения между Гойей и королём.

Перед вами картина «Прачки». И вновь мы видим сохраняющуюся тенденцию касательно избранной художником цветовой палитры и тематики. Но в отличие от предыдущих двух работ мы видим ещё одну черту, характерную для «пасторального» периода Гойи. Обратите внимание на героинь картины: куда склоняется поза каждой из них? Куда направлены их взгляды? Что выражают их лица? Художник также посредством относительно ярких цветов обращает наше внимание на одеяния трёх прачек на переднем плане: какое движение передают складки красного платья? А что насчёт синего и зелёного? Посмотрите на фон картины, на то, как обшариваемые ветром листья деревьев беспечно пропускают солнечный свет сквозь себя, на то, как спокойная фактура воды дополняется солнечными бликами и взъерошенностью воды на перекате ручья. Что в итоге можно сказать о ритме этой картины? Статичный ли это портрет или же динамичная сцена? Сосредоточены ли прачки на работе или отдыхают?

«Сбор винограда» — ещё одна картина с характерной пастельной тональностью, плавными линиями и широкими мазками. Здесь снова нет торжественности и официальности: на ней изображается по-человечески простая, радостная сцена, в которой люди заняты повседневным трудом и пребывают в единении с природой. Снова почти всё пространство картины обволакивает мягкий солнечный свет.

Какие чувства вызывает у вас вся сцена? В чём заключается её мотив — в труде, радости, единстве? Какие детали на картине вам кажутся особенно важными? Почему?

Пожалуй, именно эта картина — одна из тех, что наиболее полно представляет этот период Гойи: на ней в лёгких тонах изображена беззаботная, но столь же динамичная сцена игры в «слепую курицу». Мы застаём героев картины в ярких одеждах и, по всей видимости, принадлежащих к аристократии, но предающихся простой народной забаве, наполняя пространство картины живостью, искренностью и непосредственностью. Как в этой работе художник создаёт точку фокуса? Замечаете ли вы некоторые особенности в передаче цветов?

Работы Франсиско Гойи, выполненные им в рамках работы над заказами (то были картины для гобеленов, что должны украсить стены разных дворцов близких к королю людей), показывают влияние одного известного стиля, сформировавшего целую эпоху в искусстве — рококо. Известно ли кому-нибудь, влияние какого жанра изобразительного декоративно-прикладного искусства в этих работах прослеживается очень отчётливо?

На этой картине изображён масштабный праздник в честь Святого Исидора, который чтится как покровитель Мадрида. Уже знакомые нам светлые тона неба, холмов, растительности и построек на фоне придают картине лёгкость, а пестрота костюмов и мельчающих вдали силуэтов, разнообразие поз и направлений наполняют сцену подвижностью и весельем. Многочисленные группы людей: гуляющие пары, музыканты, танцующие, дети и взрослые — все они словно пронизаны каким-то торжественным единством.

Как вы думаете, почему Гойя выбрал именно этот момент и этот праздник для изображения? Посредством чего у Гойи получается передать масштабность этой сцены?

Резюме: Как вы думаете: чем обусловлен выбор художником такой цветовой палитры в его работах? Как она влияет на восприятие изображаемых им сцен? Почему, по вашему мнению, художник обращается к простым, народным темам, а не, скажем, к религиозным и иным популярным (на тот временной промежуток) у придворной знати сюжетам? Можете ли вы предположить, как написание этих работ могло помочь Гойе развиться как художнику? Какой навык он смог отточить?

Если вы знакомы с историей Испании и биографией художника, можете ли вы предположить, какие метаморфозы начнёт претерпевать его стиль уже в недалёком будущем?

Второй период — после Карла 3

Деятельность Карла III была высоко оценена благодаря реформаторству в духе просвещённого абсолютизма, развитию экономики и архитектуры, упразднению обременительных налогов, совершенствованию институциональных организаций. [1] Но в 1789 году монарха не стало, и на престол взошёл Карл IV. Это не в последнюю очередь повлияло на мировоззрение и стиль Франциско Гойи, как именно — мы скоро узнаем.

Перед нами портрет Марии Луизы Пармской — жены Карла IV. Она имела репутацию властной женщины, которая подчинила себе мужа [2], который достаточно легко поддавался вилянию со стороны и считался правителем нерешительным. Гойя был — в силу своего холерического темперамента и статуса придворного художника — смог позволить себе прямолинейность в изображении государственных деятелей, и он не стремился приукрасить те или иные их черты, но и не стремился преувеличить их изъяны. Обратите внимание на то, как достаточно изящные одеяния и достаточно утончённый силуэт, который создаёт платье, контрастируют с её не самыми выразительными чертами лица. Как этот контраст влияет на ваше восприятие портрета? Как вы думаете, мог ли в передаваемом художником противоречии заключаться некий посыл? Почему, как вам кажется, он решил показать лицо королевы таким, какое оно есть? Может ли в этом и некоторых следующих портретах Гойя так или иначе выразить свой взгляд на нечто большее, чем признаки внешности изображённых им персон? Быть может, природу власти и то, в чьих руках она находится?

В 1793 году Гойя внезапно заболевает. Причины его недуга были неизвестными, а само его состояние сопровождается галлюцинациями, головными болями, шумом в ушах и спутанностью сознания. Это послужило началом одной из личных трагедий художника — Гойя теряет слух. Как мы уже знаем, он (даже в свои сорок шесть лет) был достаточно сильно зависим от восприятия окружающего мира и общения с людьми, так что глухота повлекла за собой и психологический удар, изолировав его от внешнего мира и оставив наедине с собственным. Из-за этого стиль художника начал претерпевать серьёзные изменения, постепенно становясь всё более мрачным.

Уже в этой картине можно узреть зарождающиеся изменения стиля художника: цветовая палитра у него начинает становиться более сдержанной, и уже не столь часто в ней появляются яркие цвета. Тематика данной картины снова зиждется на изображении жизни людей не из аристократии, но можете ли вы сказать, что теперь она раскрывается в безмятежном ключе, не передавая никаких горестных «замечаний» художника? Посмотрите на силуэты изображаемых людей: как вам кажется, сильно ли они выделяются на фоне, или словно немного растворяются в нём? Насколько их очертания выдержаны? Также отметьте характер штрихов — стал ли он более резким? Добавляется ли больше экспрессивности (быть может, даже нервности) в передачу динамики движений? Замечаете ли вы изменения в манере изображения лиц и даже масок, будто посредством их Франсиско Гойя добавляет в картину сардонических оттенков?

При взгляде на эту картину сразу бросается в глаза разливающийся темнотой фон, сквозь который пробиваются пятна отражённого от женщин на картине света. Сами женщины яркостью и пестротой своих цветов пробивают монотонную, почти остекленевшую пустоту заднего плана, в то же время немного теряя в нём свои очертания. Наблюдая интенсивно подающуюся вперёд герцогиню, дуэнья стремится от неё отпрянуть, достаточно немощно и скованно: плечи и спина её словно одеревенели, а очерченные теневым контуром и где-то проступающие белизной костяшки пальцев передают заточённое в них напряжение. Посмотрите на выражение лица дуэньи: можете ли вы сказать, что — по сравнению с ранее увиденными картинами — у Гойи появились изменения в способах передачи эмоций, которые эти лица изображают?

Эта работа — одна из тех, что были заказаны герцогом Осуной на тематику ведьминских ритуалов и колдовства. [3] те работы стали одними из самых известных полотен художника, не в последнюю очередь благодаря тому, что с приходом глухоты мрак и надвигающееся отчаяние стали часто посещать художника и присутствовать в его работах. Данное полотно, являя нам сцену шабаша ведьм, практически не оставляет места пафосу: лишь у олицетворения Сатаны присутствует некий атрибут «античной торжественности» с нотками чёрного юмора в виде флористического мотива: раскидистый, кудрявый венок своей формой и цветом ещё больше приковывает внимание к голове с большими чёрными рогами, бешено сверкающую наливающимися кровью и огнём глазами. Остальные участники картины словно теряют свои лица: искажённые гримасами и уродствами, они лишь ещё больше подчёркивают центральное место Сатаны в этой картине. Посмотрите: дьяволу подносят детей в жертву. Позади виднеются три повешенных младенца цвета холодного как камень, ещё труп валяется мёртвый, почти сливаясь с землёй и выделяясь лишь благодаря торчащим рёбрам и костям, покрытым иссушённой кожей. Справа можно заметить ещё двух детей — один из них уже почти ничем не отличается от скелета, в то время как второй торжественно подносится в жертву женщиной, сквозь уплощённый профиль лица которой пробивается гримаса экзальтации. Скоро и этот розовый младенец станет скелетом, обтянутым песчаного цвета кожей. Фон являет нам сгорающую в лихорадке бледную синеву дня, на которую обрушивается свинцовое, а затем иссиня-чёрное, покрывало ночи, которое словно натягивают на небо проносящиеся в высоте нетопыри. Как вы думаете: есть ли в этой картине черты театрального пафоса? Или же она подчёркивает сугубую «животность» происходящего ритуала? Можете ли вы примерно оценить, каким сильным ударом стала для художника перенесённая им болезнь? Как сказалась на выборе им изобразительно-выразительных средств?

Помимо своей болезни художника начинают постигать разочарования и в политической обстановке Испании. Упомянутый ранее король Испании Карл IV, как многие источники утверждают, являлся королём лишь формально, а фактически управляли страной Мария Луиза Пармская и её любовник и фаворит Мануэль Годой. В то время как Карл III держал инквизицию в узде (за всё время его правления было казнено лишь четверо), его преемник, должно быть, в силу своей податливости, позволил ей «восстановиться». Вдобавок к этому, начала набирать обороты коррупция — государство медленно погружалось в раздрай. Возможно, благодаря своей болезни и отточенной в прошлом, до 1788 года, наблюдательности, Гойя смог, вынужденно абстрагировавшись от жизни, сверкающей весельем и беззаботностью, обратить свой взор на её тёмную сторону.

Перед нами работа, которая, по одной из версий, написана Гойей, когда после приступа он страдал от глухоты, депрессии и приступов отчаяния, понимая, что он психически истощается [11]. Также Гойя, сторонник реформ Просвещения, плохо оценивал работу психиатрических больниц. Посмотрите на солнечный свет — он едва падает на двор, и темнота стен отрезает участников сцены от внешнего мира, возводя свой мир — одиночества и отчуждения. Но это не всё: при взгляде на кривые выражения лиц умалишённых кажется, будто за ними действительно нет ни одной искорки мыслей — только ещё более чёрная и пустая тьма. Посередине сцепились два голых пациента, дерущихся друг с другом по, должно быть, неведомых им самим причинам. Пытаясь так или иначе навести порядок, с будничным выражением лица их бьёт палкой смотритель. Как Гойя создаёт тяжёлую, тоскливую атмосферу? Какие приёмы он, по-вашему использует? Как вы считаете, почему эта работа у Гойи получается столь выразительной? Может ли быть в ней какая-то метафора, отражающая опыт и переживания художника?

Также описанные ранее потрясения становятся хорошей предпосылкой для создания им монументального труда — серии офортов «Капричос» (или «Причуды»). Эти 80 работ — хлёсткая сатира на общественные порядки, религиозную и политическую жизнь Испании, на всю ту пошлость и моральное обнищание, поражающее все слои населения. Каждая (за исключением автопортрета) работа сопровождается замечанием художника, касающимся пороков, что он изобличает в той или иной работе.

Данная работа достаточно полно передаёт характер всей серии: женщина выдёргивает зуб у висящего трупа, зачем-то прикрываясь тканью, словно не готова встретить осуждение со стороны покойного, но в то же время её лицо сохраняет, пусть и несколько напряжённое, но по большей части отстранённое выражение. Полюбуйтесь на неё и посудите сами: о каких моральных противоречиях свидетельствуют её действия? Насколько этот офорт ёмок в изображении пороков? Какую подоплёку скрывает этот акт своеобразного мародёрства?

Ещё одна характерная черта «Капричос» — иносказательность. Многие работы содержат образы животных — здесь это уши человека посередине, а несколько работ включают ослов, занимающихся «человеческими» делами и демонстрируют некомпетентность, чванливость и скудость ума. Также часто использованы образы бесов, или, как в этом случае, аллегорические образы: двое навесили на уши замки, один из них сидит в подобии смирительной рубашки, а человек с ушами животного посередине завязал свои глаза и что-то скармливает другому. Посмотрите на мимику людей с замками: их гримасы больше напоминают застывшие лица трупов с зияющими ртами, а их позы статичны, инертны. Какое впечатление создают фигуры на этой сцене? Какие мысли они у вас вызывают? Какую роль, как вы думаете, здесь играет процесс кормления — что он может символизировать?

Описание данной сцены проливает свет на то, кем являются её действующие лица: не просто пьяницами, но пьянствующими монахами. Их перекошенные позы, разваливающиеся в разные стороны, их получеловеческие черты, а также их безобразные хмельные гримасы дают нам понять, как много они выпили. Добавляет мрачного гротеска и призрачная фигура, взирающая на эту «греховную евхаристию», расплывшаяся в нечеловеческой улыбке: явно упивающаяся вязнущими в трясине пьянства монахами, она словно подначивает одного из них осушить ещё один кубок, своей рукой мягко направляя его ко рту. Как вы думаете, с каким настроением писал Гойя этот офорт? Задействованы ли в нём аллегорические образы? Как вы думаете, почему у монахов так искажены черты лица?

Подборка работ из «Капричос» была бы неполной, если бы в ней не было самой известной работы серии, озаглавленной испанской пословицей, которую многие слышали: «Сон разума рождает чудовищ». Этот офорт содержит интересный контраст: бледная и переданная спокойными и достаточно техничными штрихами фигура в платье опирается на однотонный и почти неисчерченный стол, и эту фигуру словно поглощает бурлящее беспорядочным движением, хаотичное скопище выполненных в дёрганой, резкой штриховке животных с гротескно искривлёнными лицами, словно они не просто животные, а наполовину бесы. Они — особенно летучие мыши — почти сплошь состоят из этих нервных штрихов, которые иногда выходят за пределы их силуэтов, добавляя их фигурам «грязности». Какое, по-вашему, настроение содержит в себе этот офорт? Много ли в нём тревоги или пессимизма? Какие наблюдаемые художником проблемы или явления, на ваш взгляд, можно было бы описать словами «сон разума рождает чудовищ»? В чём могло бы заключаться его высказывание, передаваемое этой работой?

Гойя прекрасно понимал, что публикация «Капричос» наверняка повлечёт за собой преследование инквизиторов, даже несмотря на «эзопов язык», посредством которого он вворачивал сатирические образы в офорты. Но всё же художнику удалось — ценой коммерческого провала — избежать прямого преследования: он сам через 15 дней снял серию с продажи, весь тираж и оригинальные пластины передав в дар королю. Так он обезопасил и себя, и свои работы. [7]

Данный портрет, написанный Франсиско Гойей в ходе «Апельсиновой войны» [4], являет нам Мануэля Годоя — как уже упоминалось, фаворита и любовника королевы [5], который фактически вместе с ней подчинил Карла IV и фактически управлял страной. На портрете он, окутанный сгустившимся сизо-коричневым мраком, предстаёт перед нами в вальяжной, почти вызывающей позе и облачён в палитру цветов, провоцирующую внимание блеском роскошных орнаментов и этими алыми сполохами на его лацканах, поясе и щеках. Создаётся впечатление, что он словно купается в театральном освещении. Его изображение таит в себе некое напряжение и неоднозначность личности генерала: триумф Годоя будто подвергается сомнению. Можете ли вы согласиться с тем, что в этом портрете будто скрыта некая ирония? Какое впечатление вы получаете от фигуры Годоя на этом портрете? От его позы, сложения и мимики? Дабы подвести итоги (в соответствие с ответами на предыдущие вопросы): как, по-вашему, Франсиско Гойя, воспринимает Мануэля Годоя?

С «Портрета семьи Карла IV» на нас взирают фигуры ближайшей родни испанского монарха из Бурбонов и он сам. Окинув быстрым взглядом эту картину, мы можем заметить: перед нами точно стоят не самые красивые люди, но и не самые уродливые — внешность некоторых из них просто-напросто практически не запоминается в силу своей невыразительности. Гойя в нелицеприятной, почти беспощадной, манере переносит на холст короля и его окружение так, что от взгляда зрителя не укрываются их изъяны. Эти люди с незамысловатыми чертами лиц и тел, тем не менее, облачены в изящные наряды. Вспомните портрет Марии Луизы Пармской: там также хорошо проявлялся контраст между одеяниями королевы и ей самой. Позади всех, в укромном уголке Франсиско Гойя поместил и себя: оторвавшись от работы, он взирает на зрителя с мрачной задумчивостью, будто хочет, чтобы мы хорошенько присмотрелись к королевской семье: «Посмотрите на них, и судите их сами». [6] Можно заметить особу с отвёрнутым лицом, стоящую рядом с юношей в синих одеждах (старшим сыном короля Фердинандом VII) — это будущая жена Фердинанда, на момент написания портрета не было известно, кем же она окажется. Как вы думаете, можно ли по изображению фигур этих особ «прочесть» некоторые признаки их темперамента, например, через мимику? Какое впечатление об этих людях у вас складывается? Проводя параллели с портретом королевы, можете ли вы уловить ту же тематику противоречий, затрагиваемых и в той работе, и в этой?

*Кстати, эта работа напоминает одну известную работу другого художника, которого Гойя считал одним из главных своих учителей. Там тоже присутствует и правдоподобная манера изображения монарших особ, и автопортрет. Может ли кто-то из вас назвать эту работу (Диего Веласкес — «Менины»).

Резюме: Данный период творчества Франсиско Гойи можно описать как эпоху расцвета его карьеры, но также и серьёзных личных перемен и внутренних надломов. Как вам кажется, в чём именно экспериментирует Франсиско Гойя? В жанрах, стилях? Не кажется ли вам, что у Гойи в работах проявляются элементы одного течения, которое начало развиваться только на рубеже XIX и XX веков?

Испании были уготовлены очень тёмные времена. В 1807 году, воспользовавшись внутренней борьбой между Карлом IV и Фердинандом, Наполеон получил право ввести войска, а затем вмешался в династический конфликт. После дворцового переворота Карл IV отрёкся в пользу Фердинанда, но оба обратились к Наполеону за посредничеством, что позволило французскому императору фактически захватить власть в Испании и привести к массовому сопротивлению и кровопролитию, которое со временем переросло в полномасштабную войну против Наполеона. [8]

Третий период

Итак, испанская королевская семья оказывается фактически отстранённой от власти, а внутри страны нарывом зреет тревога и недовольство. 2 мая 1808 года это напряжение вылилось в стихийное восстание жителей Мадрида против французских захватчиков. Франсиско Гойя, находившийся в гуще событий, как свидетель и современник, позже получил официальный заказ от нового правительства на создание полотен, которые должны были «увековечить героические сцены славной борьбы испанцев с тираном Европы» [9]. Однако выбор тем и надрывная эмоциональность картин говорят о том, что для самого Гойи эти события были глубоко личными и трагическими.

Благодаря этой картине мы можем увидеть миг начала восстания глазами самого художника. Первое, что бросается в глаза, — это хаос композиции: в кипящей толпе солдат и боевых коней сверкают лезвия, пёстрыми лоскутами мелькают тела и мундиры, лица застыли в выражении звериной жажды крови и столь же животного страха.

В центре картины — люди с лицами, искажёнными спастическими гримасами, натянутыми на их черепа. Охваченные кровожадным бредом и паникой, они сжимают клинки, взметнув руки вверх. Фигура в простой тёмной одежде с яростью превращает торс мамлюка — наёмника из восточных стран, сражавшегося на стороне Франции, — в решето из колотых ран. Сам мамлюк, изогнувшись в неестественной позе, безучастно соскальзывает с лошади; его одежды замызганы кровью, вытекающей, как вино из пробитой бочки. Лицо с открытым ртом, застывшим на полувдохе, кажется пустым, лишь слегка тронутым болью. В это время другой участник схватки вонзает клинок в лошадь мамлюка: возможно, у него и нет настоящей вражды к животному, но в данных обстоятельствах лошадь — часть вражеских сил.

В нижней части картины — тишина и пустота: здесь, вдали от остервенело бьющихся в горячке боя, отчуждённо лежит потерянное снаряжение и распластались мёртвые тела. Их застывшие агонические гримасы, затылок, разверзшийся кровавой раной, и земля, измазанная хлещущей кровью, всё это словно выпало из мира живых. И существует только для зрителя — участники битвы забыли о павших: их взгляды, полные жажды насилия, обращены лишь к тем, у кого ещё бьётся сердце.

Важно отметить, что в этой работе Гойя отказывается от классических канонов батальных сцен (возможно, вы видели посвящённые тем же событиям «Смерть Педро Веларде при защите казарм Монтелеон» или «Смерть Мануэлы Маласаньо»). Художник срывает с войны её романтическое, героическое обличье, показывая зрителю хаос, цинизм и амбивалентность насилия.

Какие, как вам кажется, символы дают понять, кто участвует в этом восстании? Какие образы на этой картине вызывают у вас сочувствие? Можете ли вы сказать, что всё-таки сострадание применимо здесь ко всем в равной степени? Как вы думаете, что Гойя хотел сказать о природе насилия и сопротивления через эту работу?

На смену неразберихе и неуправляемому движению «2 мая 1808 года» приходит эта сцена казни повстанцев французскими солдатами, давящая недвижным свинцовым небом и суровой ясностью. Здесь появляется чёткая, однозначная композиция и противопоставление: справа стоят те, кто убьёт, слева — те, кому суждено умереть. Лица приговорённых полны страха и отчаяния, в то время как лица солдат не показаны вообще — они, облачённые в форму металлических цветов, стоят в одинаковых позах, действуя как части какой-то машины для убийств. Напротив, Гойя выделяет фигуру простого рабочего: в простой белой рубашке, стоя на коленях, он кажется выше солдат, которые через мгновение его расстреляют. Он раскидывает руки в позе Христа, а на ладонях его изображены стигматы. Его скорбное лицо сохраняет мужество и человечность на краю кучи убитых тел, в которую суждено упасть и ему.

Почему, по вашему мнению, Гойя решил изобразить этот момент довольно сдержанно и строго? Можно ли назвать эту картину обвинением войне? Почему? Как вы думаете, на чьей стороне оказывается Франсиско Гойя? К кому обращено его сочувствие?

Произошедшая после восстания война глубоко поразила Франсиско Гойю, но свои впечатления он таил глубоко в себе: созданная им серия из 82 офортов «Бедствия войны» была впервые опубликована лишь спустя 35 лет после его смерти. При жизни же Гойя один комплект подарил своему другу, критику и покровителю Маркизу де Линаресу. [10] В этих работах художник продолжает утверждать свой посыл: у войны нет героического лица — она состоит из боли, отчаяния, морального разложения и насилия.

Данная работа изображает отчуждённую и беспомощную фигуру священника, которого привязали к столбу перед казнью. Его почти мёртвое лицо словно устало выражать боль, изломы силуэта передают насильно приданную неестественную позу, из которой его путы не дадут ему выбраться. В слабеющих руках поник крест, который едва не выпадает из рук. Грубо вытесняет черноту рясы и будто сдавливает грудь записка с обвинением, на которой лежит небольшой нож — наваха. Преступление, за которое священник расплатится — ношение навахи.

Обратите внимание на толпу: она изображена более скупыми и резкими росчерками, а люди в ней смотрят кто куда. Как это влияет на восприятие работы? Как вы думаете, почему Гойя изобразил именно священника в роли жертвы? Как это влияет на ваше восприятие происходящего? Почему, как вам кажется, за столь малое преступление — ношение складного ножа — следует столь суровое наказание?

Фигуры на этом листе составляют зловещую композицию — солдат крепко хватает изо всех сил отбивающуюся от него женщину, сжимающую своего ребёнка, не подозревая о том, что сзади к нему подобралась старуха с ножом, крепко сжавшая руки, целящаяся ему в спину. Все три фигуры очень напряжены, и кажется, что в следующем мгновении сцена взорвётся в движении: от резкого удара ножом солдат выгнет спину от боли, а женщина наконец его оттолкнёт. Эмоциональность этой работы трагична: в отчаянии женщина прижалась лицом к своему ребёнку, будто надеясь быть с ним до самого конца. Лицо солдата скривилось в животной ухмылке. Отстранённость старухи выглядит как защитная реакция — ей словно не хочется делать то, что ей придётся сделать, но ещё меньше ей хочется не делать ничего и позволить чудовищному произволу случиться.

Замечаете ли вы в раскрытии Гойей темы сопротивления и отчаяния менее очевидный контекст? Кого вы считаете главным героем этой сцены — женщину, старуху, солдата или ребёнка? Почему?

Не напоминает ли вам «Это хуже всего» уже встречавшуюся нам работу?.. Серия «Бедствия войны» поделена на три части — первая раскрывает тематику войны и насилия между французами и испанцами, репрессий и военных преступлений (к ней относятся увиденные нами «Por una navaja» и «No quieren»), вторая — последствия войны: голод, страдание, гибель мирных граждан. Третья же серия наполнена аллегориями и сатирой в адрес пороков общества, власти и духовенства. «Это хуже всего» относится к третьей серии. В центре листа сидит узкий и скрюченный силуэт жестоко ощерившегося волка — он подписывает какой-то приказ. Вокруг него собрались люди, которые словно не замечают его звериной натуры — с пустыми, беспечными выражениями лиц без намёка на задумчивость они собрались вокруг волка, перед которым преклоняет колено будто заискивающе взирающий епископ.

Какова символика этой работы? Почему именно волк подписывает приказ? Что может быть в этом приказе? Почему, по вашему мнению, среди преклоняющихся есть фигура епископа? Какое значение это придаёт сцене? Почему Гойя считает это «хуже всего»? Есть ли в этой работе что-то такое, что актуально и сегодня?

Автопортрет в очках, 1793

Автопортрет, 1815

Сравните эти два автопортрета. Тот, что слева, был написан между 1793 и 1800 годами. Портрет справа — в 1815. Посмотрите в их глаза — не кажется ли вам, что перед нами словно два разных человека? Как вы можете охарактеризовать взгляд «левого» Гойи и взгляд «правого»? Можете представить, как менялось видение художником самого себя, своей личности? Какие изменения вы можете увидеть в передаче цветов художником? Как эти автопортреты различаются по настроению?

«Сумасшедший дом» во многом перекликается с одной виденной нами ранее картиной. Высокое зарешечённое окно проливает солнечный свет на безобразное скопище психбольных, в которую вкраплены образы с флёром карикатуры и гротеска: человек в треуголке сражается с кем-то невидимым, ещё один слева выглядит как дикарь, а происходящую суматоху как будто благословляет человек в короне и с медальоном. Остальные с искажёнными страданиями или апатией лицами заняты неизвестно чем.

Не кажется ли вам, что в этой работе Гойя не просто фиксирует реальность психиатрической лечебницы, но и хочет что-то показать посредством этих образов? Может ли это быть выражение личных переживаний? Или передачей каких-то наблюдений? Какое значение может иметь образ «дикаря», брошенного в больницу? Быть может, через отношение к психически больным здесь показывается некий страх общества? Страх чего это может быть?

Похороны сардинки — народный обычай в конце карнавала перед началом католического Великого поста, похожий на Масленицу: в этот праздник «оплакивается» и сжигается чучело рыбы. Вспомните, как Гойя писал раньше: светлые, жизнерадостные образы, идиллические сцены на природе, народные игры и забавы. И посмотрите на «Похороны сардинки». В этой сцене за фасадом безудержного веселья кроется нечто жуткое и истерическое. Маски и костюмы у большинства участников имеют скорее кошмарный, нежели карнавальный вид. Чучела рыбы для сожжения нигде не видно — вместо него атрибутом праздника служит знамя с гротескной, пугающей физиономией. В этой картине словно размывается грань между весельем и каким-то массовым помешательством, чуть не переходящим в вакханалию. А как вам кажется: это больше похоже на праздник или нечто более зловещее? Какое впечатление производит толпа? Как меняется настроение праздника у художника: от пасторальной идиллии к карнавальному хаосу? Почему, по-вашему, это происходит? Вспомните цветовые палитры из работ Гойи до 1789 года и сравните их с цветовой палитрой этой картины. Какие изменения подбора цветов и создания контрастов вы можете увидеть? Почему, по вашему мнению, Гойя перестаёт изображать гармонию и обращается к гротеску, чёрному юмору и горькой иронии? Что это говорит о его переменах взглядов на общество и человека?

Резюме: Этот период творчества Франсиско Гойи, пожалуй, можно назвать временем жестоких потрясений и внутренних трансформаций. Художник лицом к лицу сталкивается с хаосом, в полной мере познавая нелицеприятную, беспристрастную жестокость этого мира. Можно ли считать творчество Гойи своего рода протестом против насилия и жестокости? Как думаете, насколько новаторскими для того времени были его работы? Что, по-вашему, Гойя хотел донести до потомков, изображая ужасы войны столь откровенно и без прикрас? Можете ли вы предвосхитить, в каком ключе будет меняться его искусство дальше?

Период четвёртый

В 1814 году Фердинанд VII, сын Карла IV, вернулся к власти после революции, отменив Конституцию, установив режим абсолютной монархии и восстановив инквизицию. Многие друзья Франсиско Гойи либо подверглись репрессиям, либо были вынуждены покинуть страну. Король как-то сказал ему, что он «достоин виселицы», а не казнит он его лишь из-за того, что подлинно восхищается им. Жизнь художника становится всё печальнее, наполняясь тревогами и безысходностью.

Примечание: ввиду особенностей четвёртого периода медиатор будет уделять меньше времени подробному описанию картин и переходить к вопросам значительно раньше. Это объясняется не только тем, что присутствующие тут «мрачные картины» Гойи открыты для множества интерпретаций и словно пробуждают подсознательные, личные образы, но и желанием постепенно вовлечь зрителей в более самостоятельное участие в медиации — с упором на опыт, полученный при обсуждении предыдущих трёх периодов. Также стоит отметить, что в скобках после некоторых вопросов, посвящённых работам этого периода, приведены мнения и интерпретации самого медиатора. Это делается для того, чтобы стимулировать открытый диалог с аудиторией, обмениваться взглядами, вступать в дискуссии или, при необходимости, подталкивать участников к самостоятельным размышлениям, если им сложно начать обсуждение. Ведь аудитория может испытывать замешательство не только из-за большей вовлечённости, но и под влиянием психологически тяжёлых произведений.

Эту картину Франсиско Гойя написал в благодарность доктору Арьетте за то, что тот вылечил его от тяжёлой болезни. В первую очередь зрителю бросается в глаза контраст здорового цвета лица доктора с бледным, увядающим видом Гойи: его выражение лица словно растворяется и стекает по костям черепа вниз. Художник изображает себя уцепившимся за яркую ткань одеяла, в то время как на заднем плане за ним и доктором наблюдают зловеще тусклые, призрачные фигуры, почти сливающиеся с чернотой фона. Как вы считаете, есть ли в этой картине символический элемент? Если да, то какими средствами он передаётся? (Гойя находится между одеялом и фоном с наблюдающими за ним людьми. Тусклые фигуры людей на фоне выглядят призрачно, как-то потусторонне. И Гойя словно всеми силами не хочет попасть к ним, цепляясь не просто за яркое одеяло — он цепляется за свою жизнь)

В тексте на картине упоминаются заслуги доктора, за которые благодарен Гойя. Из-за этого многие отмечают схожесть этого полотна с т. н. «вотивными предметами». Тогда как такого рода предметы подносят в дар Богу, Гойя дарит картину доктору — может ли этот факт говорить о мировоззрении художника? (Складывается впечатление, что Гойя предпочитает верить больше в достижения науки и прогресса, чем в благосклонность высших сил. Это также соотносится с его критической риторикой в отношение церкви)

В 1819 году Гойя приобретает дом, прошлый владелец которого, по странной иронии, страдал от глухоты — как и Гойя. Поэтому это место впоследствии было прозвано «Домом глухого». В этот период (1819–1823 годы) он создаёт одни из самых знаменитых работ — «Pinturas negras» — «чёрные картины» (или «мрачные картины»). Перед тем, как мы взглянем на них, не лишним будет отметить некоторые факты и детали: 1. «Мрачные картины» выполнены в виде фресок на стенах его дома — в то время как сам Гойя не принимает гостей. 2. В то время как фрески — для закрепления на них краски — выполняются по влажной штукатурке, Гойя пишет их «на сухую» (al secco) — созданные таким образом работы гораздо менее долговечны, чем обычные фрески. Итак, художник пишет работы, которые, как он, возможно полагал, никто бы и не увидел. К тому же они бы продержались относительно недолго — он словно не стремился оставить что-то для будущих поколений. Как вы думаете, почему?.. И по какой причине он вписал в интерьер своего дома эти — полные тревоги и напряжения — картины?..

Действительно, при жизни Гойи почти никто не знал о существовании «Мрачных картин» — широкой публике они стали известны лишь через 50 лет после его смерти. И были они обнаружены в очень плачевном состоянии: краска отпадала от штукатурки, и некоторые работы потеряли достаточно большие фрагменты. Это печальным образом сказалось на реставрации «мрачных картин» и переносе их на холст. Также особенность этих картин состоит в том, что сам Франсиско Гойя не дал им названий, а те названия, под которыми они сейчас известны являются интерпретацией фресок другими людьми, нашедшими их. В связи с этим «мрачные картины» открыты для вольных интерпретаций: не только потому, что у них нет сопровождающего контекста (как у «Капричос» с названиями и пояснениями), но также и по той причине, что сами картины тоже довольно загадочны, и в них редко можно найти однозначные символы. «Чёрные картины» словно обращаются к подсознательным образам зрителя, к его личным переживаниям, страхам.

Перед нами одна из самых тревожных работ художника. Она создаёт сгустившуюся и почти враждебную атмосферу. Выражения этих лиц, застывшие между человеческим и потусторонним, вряд ли несут в себе что-то хорошее. Каким образом в этой картине создаётся давящая атмосфера? (-цветовая палитра как будто создаёт мрак, через который с трудом пробивается свет; -сами фигуры с трудом влезают в рамки картины, словно внушая зрителю ощущение неуютной тесноты и «запертости» наедине с этими людьми; -деформированные лица создают эффект «зловещей долины») Как вам кажется, раскрывается ли в данной картине какая-либо тематика? (каждый из героев словно замкнут в себе, а полубезумная мимика создаёт ощущение их психологического нездоровья — это словно демонстрирует одиночество, пессимизм и напряжение, скрытую агрессию)

Ещё одна из «мрачных картин» являет зрителю переданное в мертвенно-землистой и почти монохромной палитре весьма гротескное скопище людей. На переднем плане мы можем наблюдать, как индивидуальные черты людей расплавляются в одну большую массу из плоти, костей и ткани, пьяно орущую что-то неразборчивую. Снова мы имеем возможность лицезреть теряющие человечность гримасы с разинутыми ртами и выпученными глазами. Почти в центре этой толпы есть только голова, которая бросает свой ясный, зловеще осознанный взгляд прямо на зрителя. Некоторые интерпретируют этот образ как образ Наполеона Бонапарта. [11] Как вы считаете: эта картина лишь демонстрирует помрачившееся творческое видение Франсиско Гойи? Или же она заключает в себе некое утверждение, обличает что-либо или кого-либо? Давайте порассуждаем: если принять за правду, что Гойя действительно изображает Наполеона, то какой новый смысл раскрывается в картине?

«Поединок на дубинах» выделяется палитрой цветов, характерной для первого из обозреваемых нами периодов творчества художника. И эти цвета ужасающе сталкиваются с контекстом этой картины: происходит яростная схватка двух крестьян на дубинах. Напряжённо изломанные фигуры цепко сжимают дубины, которые от быстроты их движений гнутся в воздухе. Окровавленная голова мужчины справа даёт очень зловещий намёк: к условиям драки «бой до первой крови» не относится…

Прежде чем обсудить эту картину, считаю нужным заметить: часть картины с ногами крестьян была повреждена при переносе на холст. Но также не могу не заметить, что конечный вид холста обретает новый, более символичный характер, ведь кажется, что мужчины увязли в трясине или стоят по колено в земле. А вы как считаете: если бы Гойя изобразил их действительно так, то пошёл бы такой символизм произведению на пользу? (Двое мужчин не имеют возможности отступить — значит кому-то придётся убить другого хотя бы ради того, чтобы не умереть самому). Или же нам всем, увы, не повезло иметь возможность наблюдать только сохранившуюся часть сцены? Кровь, стекающая по лицу и одежде мужчины слева усугубляет и без того тяжёлую атмосферу картины. Но может ли она таить в себе некий ужасающий намёк? (Моя версия — бой всё ещё продолжается несмотря на пролитую «первую кровь» — крестьяне бьются насмерть) Какое, как вам кажется, значение имеет внезапно вернувшаяся «лёгкость цвета» в этой работе? (Двое крестьян словно отказываются от возможности насладиться природой и побыть с ней в единении, предпочитая этому чисто насильственную резню) Как вы думаете, как картина раскрывает смысл жестокости, происходящей в этой сцене? В чём он заключается? (И есть ли он вообще?..)

Вспомните, как другие художники изображают персонажей древнегреческих мифов. И посмотрите, как — в данном случае — мойры изображены Франсиско Гойей. Здесь почти нет места свету, и тени почти полностью заливают тела участников сцены, давая возможность робким бликам явить черты их лиц и тел. «Импрессионистские» мазки, как будто больше характерные для эскиза, чем для конечной работы, тоже «размывают» черты фигур, хотя силуэт каждой из них очень чётко проступает на фоне тоскливой пустоши небосвода. Эта сцена лишена пафоса и красочности, характерной для изображений мифологических сюжетов — богини здесь выглядят как обычные люди без идеальных черт: здесь Клото — немолодая и нескладная женщина с прялкой в виде новорождённого, Лахесис предстаёт перед зрителем старухой, вглядывающейся в увеличительное стекло, а лицо Атропы, держащей ножницы кривыми пальцами, и вовсе не показано. Мойры даже не находятся на переднем плане — его занимает человек, обращённый к ним спиной и не видящий, что за ним происходит.

У человека словно связаны руки за спиной. Почему? Почему он обращён к богиням спиной? (Ему словно не дано узнать, что с ним произойдёт. И не дано изменить ход событий) Сравнивая эту работу с другими изображениями мифических сюжетов и персонажей, можете ли вы выделить особенности, характерные для Гойи в плане того, как он пишет картины на такие темы — и как он пишет картины вообще? Как, по-вашему, художник воспринимал судьбу и её силу? (Судьба здесь выглядит как суровая, лишённая романтизма, непредсказуемая и безжалостная стихия, стоящая выше всяких человеческих сил)

Перед нами довольно загадочная работа: в ней упрощение среды доведено до такой степени, что пугающе пустое место, в котором разворачивается сцена, пожалуй, нельзя точно определить. Единственной различимой фигурой является голова собаки, крохотная по сравнению с двумя огромными цветовыми пятнами, распластавшимися по всему пространству картины. Словно слепой, затянутый бельмами взгляд животного устремлён вверх, в широко раскрытых глазах сквозит страх и отчаяние.

Давайте порассуждаем: опираясь на уже увиденные работы Гойи и его жизненный опыт и мировоззрение, можете ли вы предположить, заложена ли в этой работе некая метафора? Какой смысл открывает в ней для себя каждый из вас? По какой причине содержание этой работы может быть столь тревожно?

Напоследок мы рассмотрим одну из самых знаменитых и тяжёлых картин художника — и это «Сатурн, пожирающий своего сына». Название было дано искусствоведами, которые, пытаясь идентифицировать работу, заметили схожесть её мотивов с изображениями мифа о Сатурне (Кроносе). Но даже знаменитая картина Рубенса, изображающая Сатурна, обладает некой величественностью — на ней титан изображён могущественным и властным тираном — и он точно осознаёт, что делает. С Гойей всё иначе. На фоне абсолютной пустоты перед нами предстаёт зрелище, лишённое всякой красоты и надежды. Сатурн здесь — выживший из ума старик, в глазах которого нет ничего, кроме первобытного, животного страха. Он стискивает изуродованное, измазанное в крови тело так крепко, что продавливает его до крови. Он словно ест своего сына не потому что он жаждет сохранить власть — на такой поступок его толкает чистый параноидальный ужас, сводящий его с ума. Его жертва — уже не детского возраста человек, который перед смертью, скорее всего, осознавал, какая же страшная кончина его ждёт. Огромное диспропорциональное тело вырывается за рамки картины, создавая ощущение клаустрофобии и словно запирая зрителя наедине с собой и нависая над ним.

Конечно, доподлинно это не известно, но что, если в трактовке Гойи Сатурн пожирает не младенца (как в мифах), а взрослого — как бы намекая, что это последний, выживший сын? Какое значение может иметь такой выбор для понимания картины? Как вы считаете, отражает ли «Сатурн, пожирающий своего сына» самые тёмные стороны творческого мира Гойи? Является ли, по вашему мнению, эта работа наглядным примером того, как Гойя исследует самые тревожные и мрачные стороны человеческой природы? Может ли эта работа также быть размышлением о природе власти и о том, что она может сделать с человеком? Могло ли на создание этой работы повлиять то, что происходило с Испанией при Фердинанде VII?

Поздний период творчества Франсиско Гойи прежде всего связан с созданием знаменитых «чёрных картин» — произведений, не знавших аналогов по мрачной экспрессии и визуальной жестокости. В этих работах ощущается абсолютная свобода самовыражения художника, но при этом они были почти скрыты от посторонних глаз.

Как вы считаете, можно ли этот период назвать кульминацией художественного пути Гойи? Почему или почему нет? Как вы думаете, насколько сильно художник был потрясён событиями этого времени? Какие черты его работ говорят об этом?

Подведём итоги: - Как, по-вашему, личная история и эпоха сформировали творческий путь Гойи? - Стали ли для вас какие-то открытия о художнике неожиданными? Если да, то какие? - Можно ли, глядя на эволюцию Гойи, сказать, что внутренние потрясения способны не только разрушать, но и вдохновлять на новые художественные формы? - Какое впечатление и какой образ Франсиско Гойи сложился у вас — как в каждом из рассмотренных нами периодов, так и в целом? - Как вам кажется: актуально ли искусство художника по сей день? Почему? - Самое главное — вам понравилось?

Список литературы

1. Карл III Бурбон [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pravitelimira.ru/biograf/bio_k/karl3burbon02.php (дата обращения: 29.04.2025).

2. Карл IV Бурбон [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://megabook.ru/article/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20IV%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD (дата обращения: 01.05.2025).

3. Мартынова, Е. Франсиско Гойя: жизнь и творчество [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://art.1sept.ru/article.php?ID=200800407 (дата обращения: 04.05.2025).

4. War of the Oranges [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.britannica.com/event/War-of-the-Oranges (дата обращения: 05.05.2025).

5. Мануэль Годой: как друг короля Карла IV и любовник королевы Марии Луизы стал фактическим правителем страны [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://homsk.com/trombon/manuel-godoy-kak-drug-korolya-karla-iv-i-lyubovnik-korolevy-marii-luizy-stal-fakticheskim-pravitelem-strany (дата обращения: 07.05.2025).

6. Gassier, Pierre. Goya. — New York: Rizzoli International Publications, 1989. — ISBN 0-8478-1108-5.

7. 10 вещей, которые стоит знать о «Капричос» Франсиско Гойи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/stati/18983-10_veschei_kotorye_stoit_znat_o_kapricos_fransisko_goii/ (дата обращения: 11.05.2025).

8. Война за независимость Испании 1808–1814 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://bigenc.ru/c/voina-za-nezavisimost-ispanii-1808-1814-2e517a (дата обращения: 15.05.2025).

9. Никонова, А. Франсиско Гойя: жизнь, творчество, судьба [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://nikonova-alina.livejournal.com/1084345.html (дата обращения: 13.05.2025).

10. Графика и офорты Гойи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://levelvan.ru/pcontent/goya-1/graphics-and-oforty (дата обращения: 17.05.2025).

11. Мрачные картины Гойи раскрывают секреты спустя 200 лет [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://arthive.com/ru/news/2021~Mrachnye_kartiny_Goji_raskryvajut_sekrety_spustja_200_let#google_vignette (дата обращения: 22.05.2025).

12. Фердинанд VII [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://world_history.academic.ru/3805/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_VII (дата обращения: 23.05.2025).