Чешская кукольная анимация 1950–1960-х: мрачные сказки

Оглавления

1. Введение 2. Ключевые режиссёры и их подход к сказочному жанру 3.Сюжеты в историческом и культурном контексте 4. Визуальные средства создания мрачной сказочности 5. Заключение

Введение

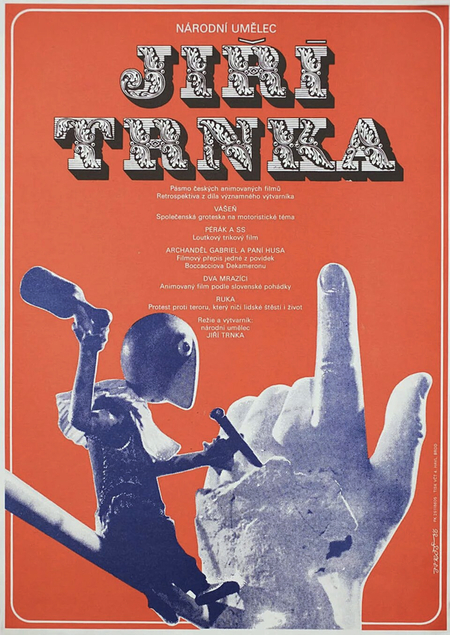

Чешская кукольная анимация 1950-1960-х годов представляет собой уникальное явление, где традиционные сказочные сюжеты наполнялись особым мрачным колоритом и глубоким подтекстом. В этот период, несмотря на идеологическое давление социалистического режима, такие мастера как Иржи Трнка, Карел Земан и Бржетислав Пояр создавали работы, которые поднимали сложные темы и острые проблемы, сохраняя общую сказочность работы, говорили со зрителем на языке сложных метафор и аллегорий.

Феномен «мрачных сказок» в чешской анимации возник на пересечении нескольких культурных традиций. С одной стороны, это богатое наследие европейского фольклора — сказок Андерсена, братьев Гримм, национальных чешских легенд. С другой — специфический исторический контекст послевоенной Чехословакии, где сказка стала своеобразным «языком», позволявшим говорить. В работах Трнки, например, традиционные сказочные сюжеты («Соловей императора» по Андерсену, «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру) наполнялись визуальными образами, передающими атмосферу подавления.

Визуальный язык этих «мрачных сказок» строился на нескольких ключевых элементах. Кукольные персонажи с их маскообразными, неподвижными лицами создавали ощущение фатальности происходящего. Готические декорации — тёмные леса, тесные комнаты — усиливали чувство тревоги. Особое значение имела работа со светом: контраст между тёплым освещением «добрых» сцен и холодными синими тонами «злых» эпизодов прямо отсылал к традиционной сказочной эстетике, но доведённой до крайней степени выразительности.

Важно отметить, что «мрачность» этих сказок не была самоцелью. В работах Земана («Путешествие к началу времён») она сочеталась с искромётным юмором, а у Пояра — с народностью. Однако общим оставалось использование сказочной формы для разговора о серьёзных, трагических темах: одиночестве человека, цене компромиссов, утрате иллюзий.

Ирж Трнк, «Сне в летнюю ночь» (1959)

Изучение чешской кукольной анимации этого периода особенно ценно сегодня, когда границы между детским и взрослым кино вновь становятся предметом дискуссий. Эти «мрачные сказки» демонстрируют, как традиционные формы могут служить для выражения сложных, болезненных тем, оставаясь при этом поэтичными и художественно завершёнными произведениями.

Для визуального анализа отобраны ключевые работы трех главных представителей чешской школы: Иржи Трнки («Рука», «Соловей императора»), Карела Земана («Путешествие к началу времён») и Бржетислава Пояра («Лев и песенка»).

Ключевые режиссеры

Чешская кукольная анимация 1950-1960-х годов обрела своё уникальное звучание благодаря трём мастерам, каждый из которых разработал особый подход к сказочному жанру. Иржи Трнка, Карел Земан и Бржетислав Пояр, работая в единой культурной парадигме, создали узнаваемые авторские стили, трансформируя традиционные сказочные сюжеты.

Ирж Трнк «Соловей Императора» (1949)

Иржи Трнка, которого часто называют патриархом чешской анимации, подходил к сказке как тонкий поэт и философ. В его работах — «Соловье императора» (1948), «Старочешских преданиях» (1953), «Сне в летнюю ночь» (1959) — кукольная анимация достигала уровня высокого театрального искусства. Трнка сознательно сохранял «кукольность» как эстетический принцип: статичные фоны, отсутствие мимики персонажей создавали особый эффект отстранённости. Его медленные, почти медитативные ритмы, длинные паузы и тщательно выверенные жесты кукол превращали каждую сцену в маленькую драму. Взяв за основу классические сюжеты, Трнка наполнял их современным содержанием: «Соловей императора» становился притчей о тоталитаризме, а «Рука» (1965) — метафорой судьбы художника в тоталитарном обществе.

Ирж Трнк, «Сне в летнюю ночь» (1959)

Ирж Трнк, «Сне в летнюю ночь» (1959)

Особое место занимает Бржетислав Пояр, чей вклад в кукольную анимацию этого периода представлен работой «Лев и песенка» (1959). В отличие от монументальных полотен Трнки, Пояр создал камерную притчу с минималистичными куклами, где важную роль играла музыкальность и ритм. Его стиль тяготел к народному балагану с элементами гротеска, что впоследствии разовьется в его более поздних работах.

Пояр Б. «Лев и песенка» (1959)

Пояр Б. «Лев и песенка» (1959)

Карел Земан подошел к сказочному жанру через призму научной фантастики, что особенно ярко проявилось в его фильме «Путешествие к началу времён» (1955). В этой работе он мастерски соединил кукольную анимацию с игровым кино, создав удивительный мир доисторических эпох. Его технические новации — многослойная съемка, сочетающая живых актеров с кукольными динозаврами. Земан разработал уникальный стиль «научной сказки», где тщательно воссозданные древние существа соседствовали с условностью повествования. Земан сохранял детскую непосредственность восприятия — опасные встречи с древними ящерами в его фильме напоминают скорее волшебные испытания, чем научную экспедицию. Этот баланс между научной достоверностью и сказочной фантазией невероятно захватывающий.

Карел Земан «Путешествие к началу времён» (1955)

Несмотря на различия в стилях, всех трёх режиссёров объединяло общее отношение к сказке как к жанру, способному говорить на самые разные темы. Они доказали, что кукольная анимация — не просто развлечение для детей, а полноценное искусство, способное соперничать с кинематографом по глубине и сложности. Их наследие оказало огромное влияние не только на чешскую, но и на мировую анимацию, показав, что сказка может быть одновременно и мудрой, и смешной, и страшной, и трогательной — такой же многогранной, как сама жизнь.

Карел Земан «Путешествие к началу времён» (1955)

Сюжеты в историческом и культурном контексте

Чешская кукольная анимация возникла в период национальной истории, когда художественное творчество существовало в условиях двойного давления: с одной стороны — необходимость соответствовать доктрине социалистического реализма, с другой — стремление мастеров сохранить авторский голос. Этот парадоксальный контекст сформировал особый язык «мрачных сказок», где традиционные фольклорные сюжеты стали носителями сложных политических и социальных аллегорий.

Ирж Трнк «Соловей Императора» (1949)

Послевоенная Чехословакия, оказавшаяся в советской зоне влияния, переживала период жесткой культурной унификации. Государственная студия «Bratři v triku», созданная в 1945 году, хотя и находилась под контролем властей, стала своеобразным «оазисом» для экспериментаторов. Именно здесь Иржи Трнка, формально работая с «безопасными» сказочными сюжетами, разрабатывал визуальные коды для выражения запретных тем. Его «Соловей императора» (1948), прямая экранизация Андерсена, она не теряет смысл оригинального произведения. Не нужно ограничивать свою жизнь только механическим соловьем и ждать пока кто-то заставит его спеть. Жить надо здесь и сейчас, нет ничего ценнее свободы, которой могло не хватать в те годы.

Ирж Трнк «Соловей Императора» (1949)

Политические подтексты особенно явно проявились в двух ключевых темах: Критика механизации жизни Фильм Трнки «Рука» (1965), где кукла-художник становится рабом гигантской руки, прямо иллюстрирует судьбу творца при режиме. Художник всячески пытается избежать пропаганды в своих работах, но режим неуклонно лезет в его замыслы не давая воплотить их в жизнь и разрушая то что не угодно. И сцена где художник буквально становиться марионеткой руки не в силах ей более противостоять и даже побег из клетки в конечном счете не спасает художника. После смерти художника, рука использует его как ей ей удобно. В этом мультфильме явно ощущается безысходность и загнанность, с которой столкнулись многие деятели искусства.

«Рука» Трнка, 1965

Трнка в своем «Старочешских преданиях» (1953) сделал нечто большее, чем просто экранизацию легенд. В разгар коммунистического режима, когда национальное самосознание методично вытравливалось, его куклы неожиданно заговорили на языке культурного сопротивления. Средневековые замки, древние предания — всё это складывалось в своеобразный визуальный манифест. Несмотря на то что критики фильм не оценили, картина все равно вышла и прошла цензуру во многом благодаря именно своей сказочности.

1953, «Чешские древние рассказы»

1953, «Чешские древние рассказы»

Чешские аниматоры мастерски использовали особенности кукольного театра для обхода цензуры. Неподвижные лица персонажей стали не только эстетическим приемом, но и метафорой «маски», за которой можно скрыть истинные эмоции. В «Сне в летнюю ночь» (1959) Трнки куклы-актеры буквально разыгрывают спектакль перед зрителями-куклами, создавая многослойную аллегорию на тему «искусство в искусстве».

Ирж Трнк, «Сне в летнюю ночь» (1959)

Этот уникальный синтез сказочной формы и политического содержания стал возможен благодаря глубокой связи с национальной культурой. Чешские кукольные традиции, восходящие к Средневековью, всегда содержали элемент сатиры — от бродячих марионеточных театров до персонажа Кашпарека, который под маской дурачка говорил правду властям. Аниматоры 1960-х модернизировали этот язык, сделав его инструментом тонкой интеллектуальной оппозиции.

Таким образом, «мрачные сказки» чешской анимации — это не просто стилистический выбор, а сложная система культурного сопротивления, где каждая деталь, становилась носителем скрытых смыслов, понятных зрителю того времени.

Ирж Трнк, «Сне в летнюю ночь» (1959)

Визуальные средства создания мрачной сказочности

Чешская кукольная анимация 1950–1960-х годов выработала необычный и выразительный визуальный язык, превращающий традиционные сказочные сюжеты в мрачные, многозначные притчи. Этот стиль формировался за счёт продуманной работы с куклами, пространством, светом и движением, где каждый элемент служил не просто декорации, а становился носителем смысла.

«Рука» Трнка, 1965

Застывшие кукольные лица и говорящие жесты. Главной особенностью чешских анимационных фильмов стали куклы с маскообразными, почти неподвижными лицами. Эта статичность — не техническое ограничение, а осознанный художественный приём. В «Соловье императора» (1948) Иржи Трнка передаёт эмоции персонажей не через мимику, а через едва уловимые повороты головы, положение рук, наезды и отлеты камеры. Император, слушающий живого соловья, остаётся внешне бесстрастным, но его слезы на неизменном лице лишь подчеркивают чувственность сцены.

Ирж Трнк «Соловей Императора» (1949)

Куклы часто имеют гротескные пропорции — удлинённые конечности, преувеличенные черты лица. Эти искажения создают ощущение неестественности, словно персонажи существуют в мире, где привычные законы нарушены. В «Руке» (1965) Трнки кукла-художник выглядит особенно хрупкой на фоне гигантской руки, подчёркивая тему подавления личности системой.

«Рука» Трнка, 1965

Сказочные миры в чешской анимации редко бывают просторными и светлыми. Напротив, они представляют собой тесные, неуютные пространства — каменные замки с узкими коридорами («Старочешские предания», 1953), тёмные леса с искривлёнными деревьями («Сон в летнюю ночь», 1959). А даже если пространства является открытым, оно не становиться менее тревожным, так в «Руке» клетка художника находиться в бесконечном текучем пространстве, что делает его общее положение лишь более некомфортным и неправильным.

1953, «Чешские древние рассказы»

Декорации часто строятся на контрасте: роскошные, но безжизненные интерьеры дворцов противопоставляются тёплым, но опасным природным пространствам. В «Соловье императора» механическая птица живёт в холодном зале с металлическими украшениями, а настоящий соловей — в лесу, где даже воздух кажется более плотным и осязаемым благодаря текстуре фона.

Освещение в этих фильмах никогда не бывает нейтральным. Резкие контрасты между светом и тенью создают напряжение, а иногда превращаются в самостоятельные метафоры. В «Руке» когда художник соблазняется предложениями руки кадр становиться темным и очевидно ничем хорошим это не кончиться, а в «Сне в летнюю ночь» мерцающий свет на куклах-эльфах делает их похожими на призраков.

«Рука» Трнка, 1965

Движение кукол в чешской анимации отличается от плавной, «диснеевской» анимации. Оно может быть резким, прерывистым, как в «Руке», где кукла-художник дёргается, словно марионетка на тугых нитях. Иногда, напротив, оно замедляется до почти ритуальной плавности, как в сценах с духами в «Сне в летнюю ночь».

Ирж Трнк, «Сне в летнюю ночь» (1959)

Особую магию создает оживление искусственного — механическая птица в «Соловье императора» (1948) движения живого соловья достаточно плавные, живые и хаотичные, в противовес ему движется механического соловья резкими, роботизированными рывками, однообразные. В отличие от традиционных сказок, где чудеса объясняются магией, у Трнки механизмы сами становятся источником волшебства, подчеркивая главную идею фильма — противостояние истинного и искусственного, естественного и механического.

Ирж Трнк «Соловей Императора» (1949)

Хотя многие работы выполнены в сдержанной, почти монохромной гамме, цвет играет символическую роль. В «Соловье императора» золотые детали костюмов и золотое убранство замка, контрастируют с живым зеленым лесом, в который так хочет вернуться соловей, но он был вынужден остаться в холодном замке.

Заключение

Чешская кукольная анимация 1950-1960-х годов, созданная в условиях жесткого идеологического контроля, сумела превратить ограничения в творческую силу, выработав уникальный язык «мрачных сказок». Работы Иржи Трнки, Карела Земана и Бржетислава Пояра, внешне сохраняя форму традиционных фольклорных историй, стали многомерными притчами о человеческой природе, власти и свободе. Их значение давно вышло за рамки национального кинематографа, оказав глубокое влияние на мировую визуальную культуру.

Эстетические открытия чешских мастеров — статичные кукольные лица, передающие эмоции через минимальные жесты, мрачные пространства, создающие атмосферу тревоги, игра света и тени как самостоятельный повествовательный элемент — были подхвачены и переосмыслены несколькими поколениями режиссеров.

Неожиданным оказалось влияние чешской школы на массовую культуру. Элементы «мрачной сказочности» можно обнаружить в кукольных фильмах Тима Бёртона, визуальном языке готик-рока 1990-х, современных анимационных сериалах. Принцип использования детских форм для взрослого содержания стал универсальным художественным приемом.

Петрухина О. В. Методы и средства прикладной анимации в России на рубеже 1940-1960-х гг. [Электронный ресурс] // Культура и искусство. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-sredstva-prikladnoy-animatsii-v-rossii-na-rubezhe-1940-1960-h-gg (дата обращения: 22.05.2025)

Асенин С. В. Иржи Трнка — мир кинокуклы [Электронный ресурс] // Internet Archive. 1982. URL: https://archive.org/details/asenin-irzhi-trnka-tayna-kinokukly-1982 (дата обращения: 22.05.2025)

Асенин С. В. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран [Электронный ресурс]. — М.: Искусство, 1986. — 288 с. — URL: https://djvu.online/file/eIAaUZtxwPVhS (дата обращения: 22.05.2025).

Пояр Б. Лев и песенка [Видео] // ВКонтакте. 1959. URL: https://vk.com/video-167471844_456240823 (дата обращения: 21.05.2025)

Земан К. Путешествие к началу времён [Видео] // ВКонтакте. 1955. URL: https://vk.com/video-228413852_456239823 (дата обращения: 21.05.2025)

Трнка И. Соловей императора [Видео] // ВКонтакте. 1949. URL: https://vk.com/video-222948973_456243116 (дата обращения: 21.05.2025)

Трнка И. Рука [Видео] // ВКонтакте. 1965. URL: https://vk.com/video-52526415_456248588 (таймкод: 16:00) (дата обращения: 21.05.2025)

Трнка И. Сон в летнюю ночь [Видео] // ВКонтакте. 1959. URL: https://vk.com/video-203907756_456239576 (дата обращения: 21.05.2025)