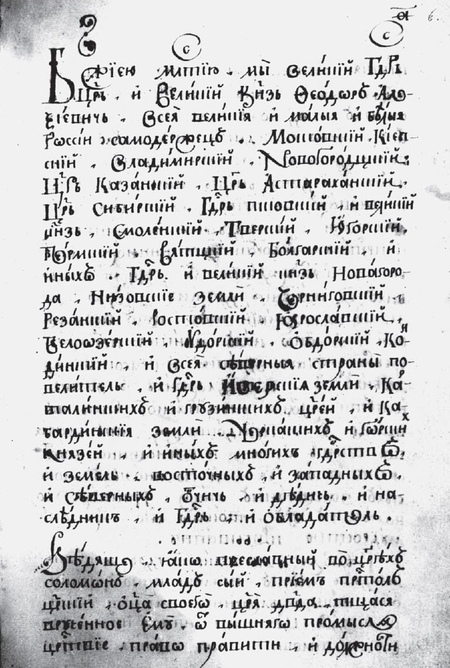

Территория российского государства постепенно увеличивалась при Романовых, особенно заметно было присоединение восточных земель при Алексее Михайловиче и заново открытое его сыном, Петром I, «окно в Европу».

Отношения между Русью и Западом на протяжении столетий были весьма тесными и столь же неровными. К примеру, Польша воспринималась и как конкурент и как источник новых знаний и технологий. Царь Федор Алексеевич был искушен в богословии, философии и науке своего времени, он провел перепись населения, установил специальный вид строительного «кредита», благодаря которому Москва из деревянной превратилась в белокаменную, основал типографское училище (которое затем станет Славяно-греко-латинской академией) и провел реформу армии, которая станет основой нововведений его брата, Петра Алексеевича.

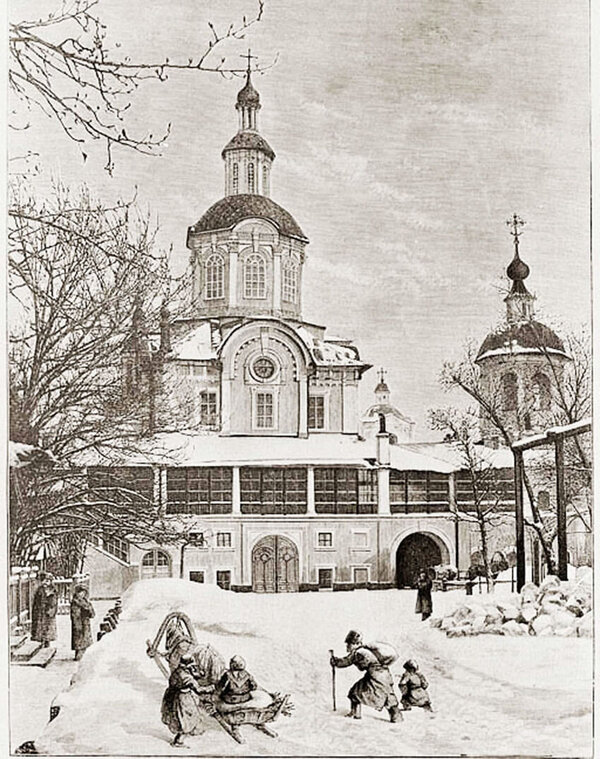

Славяно-греко-латинская академия учреждена по инициативе Симеона Полоцкого (воспитателя царей Федора и Петра) в 1687 г.

Петр постоянно внедрял в сознание своих подданных мысль о том, что русскому человеку доступны все искусства и ремесла, только надо учиться, работать, а не лениться. В этом смысл просвещенного патриотизма Петра — западника и одновременно русского, православного человека. Его мысль была усвоена современниками и потомками, особенно в царствование его дочери — императрицы Елизаветы. Во время ее правления в Европе наступила эпоха Просвещения, которая, воспользовавшись новыми идеями Вольтера, Даламбера и других энциклопедистов, тараном разрушила стены феодализма. В России идеи Просвещения выполнили иную роль: они способствовали развитию образования, распространению знаний и культуры.

— Евгений Анисимов

Если представить, что картины мира разных эпох подобны театральным задникам, на фоне которых история разворачивает свою многоактную пьесу, то в отношении петровских реформ можно сказать: они вырвали из-под ног персонажей привычную сцену, разом сменив и кулисы, и дальние виды, и театральную коробку вообще. Подданные царя-реформатора, едва успевая за изменениями, вдруг нашли себя в совершенно ином мире. За привычными государствамисоседями — когда враждебными, когда союзными — стали куда различимее дальние страны. Европа оказалась состоящей из отдельных королевств и княжеств, и с каждым следовало настроить отношения.

Карта Германии. 1792 г. (фрагмент)

Молодые люди, не пожелавшие глядеть изнутри в прорубленное Петром окно, отправились на Запад — учиться корабельному делу и строительству шлюзов, артиллерии и навигации, математике и астрономии, горному делу и географии и, конечно, палатному мастерству и иным искусствам. Навстречу им, как двести лет назад, при Иване III, во множестве прибывали иностранные мастера — работать самим и, как того требовал договор, передавать умения русским подмастерьям. Те, кому не довелось своими глазами увидеть морские просторы и шпили иноземных портов, могли изучать Вселенную по географическим картам, все время уточняемым геодезическими приборами первопроходцев, гравированным панорамам дальних городов, в ансамбли которых непременно вплетались такелаж и паруса на корабельных мачтах, и звездным глобусам, один из которых, Готторпский — размещенный в Кунсткамере дипломатический дар Петру Великому, — позволял рассматривать небо изнутри.

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Георг Маттарнови, Николай Гербель, Михаил Земцов, Савва Чевакинский, Роберт Марфельд. 1718–1734 гг.

Филипп Маттарнови (по рисунку Иоганна Якоба Шумахера). Профиль Библиотеки и Кунсткамеры. 1735–1740 гг.

В результате Северной войны долина реки Невы была отвоёвана у Швеции и вошла в состав Российской империи. В 1703 года в устье Невы, неподалёку от Ниена был заложен город Санкт-Петербург, а Петропавловская крепость стала первым сооружением города, которое огнём орудий должно было перекрывать фарватеры двух крупнейших рукавов дельты реки: Невы и Большой Невки. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение в обеспечении водного пути из России в Западную Европу. Это была новая столица, построенная на принципах рациональной целесообразности, пространство для нового уклада жизни.

Унферцахт Г. И. План Императорского столичного города Санкт-Петербурга, сочиненный в 1737 г.

Зримым воплощением замыслов Петра стал Санкт-Петербург. Царь реформатор стремился устроить новую столицу, во-первых, компактной и регулярно скомпонованной, подобной милым его сердцу европейским городам, с «каналами» улиц и выходящими «сплошною фасадою» на красные линии домами (так и случилось, но уже после смерти первого русского императора); во-вторых, буквально оторванной от Москвы. Поначалу он даже проектировал ее в море, на острове Котлин, там, где сейчас Кронштадт, но, очевидно, не нашел желающих поселиться среди штормов. Потом проект Жана-Батиста Леблона, где город представал овальной, подобной идеальным городам ренессансных утопий, крепостью с центром на Васильевском острове, по-своему отразил новые представления о государстве, построенном на принципах рациональности, порядка и простоты. Наконец, пронзивший небо шпиль Петропавловского собора стал символической осью города, не разросшегося стихийно на месте древних поселений, но разумно и целесообразно спроектированного, порожденного творческой и политической волей.

Проспект Адмиралтейства и окололежащих строений. 1753 г.

На ближней дистанции материя теперь также выглядела иначе, чем прежде. Физический мир требовалось приручить и эффективно использовать: полезные ископаемые добывать, реки направлять и силу их пускать в фабричные механизмы, ветер ловить в паруса, по звездам ориентироваться, внутренние органы лечить или, хотя бы, исследовать в анатомических театрах. Все это требовало пристального изучения, лабораторного подхода. Эпоха, когда для получения знаний достаточно было старинного фолианта с причудливыми иллюстрациями, осталась в прошлом.

Развиваются Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская академии. 12 (25) января 1755-го года указом императрицы Елизаветы Петровны в Москве основан Университет и две гимназии, в которых планируется готовить к поступлению дворян и разночинцев.

Очень многое в эту эпоху начиналось как бы с нуля. Принято новое летоисчисление — новозаветное, от Рождества Христова. Лето 7209 от сотворения мира в неспешной византийской версии, наступившее 1 сентября, 1 января оказалось годом всего лишь 1699-м. Фейерверки, салюты и праздничная стрельба из ружей подгоняли, ускоряли, спрессовывали время. Благо к этому часу часы обрели минутные стрелки.

Михаил Махаев. Вид на Фонтанку. 1753 г.

Живопись Нового времени подобна зеркалу — границы плотского нерушимы, зато нанесенная творческим гением «амальгама» возвращает в наш мир достоверный повтор и нас, и нашей среды.

Среди окон, прорубленных Петром в Европу, одно было особенным, можно сказать, оформленным изящной золоченой рамой. Возможности европейской школы академической масляной живописи в реалистическом отображении физического мира, его трехмерности, телесности и осязательности оказались как нельзя кстати русским высшим сословиям, только что осознавшим новую потребность.

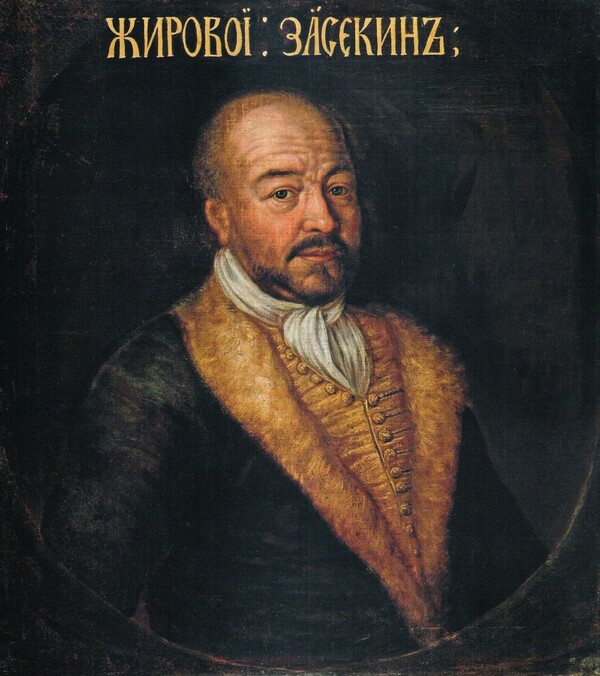

Портреты знатных персон — парсуны, были широко распространены и в предыдущем, XVII веке. Написанные в стилистике иконы, поначалу темперой по левкасу на деревянных досках, они довольно точно передавали характерные черты внешности изображенного, но не оставляли возможности «обратной связи». Зритель видел не человека, но «образ» (на известном портрете Алексея Михайловича из Государственного Исторического музея так и написано: «Образ великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца»). Иконы, а за ней и парсуны в принципе созданы для того, чтобы «прорывать» оболочку телесного мира: хотя бы интеллигибельно (обращаясь к уму), через символы показывать наличие Мира Иного, существующего предвечно.

Княгини Наталья Нарышкина. Кон. 18-го века.

Жировой-Засекин (Преображенская серия). 1692–1700 гг.

Пространство парсуны, как бы ни было оно заполнено конкретными объектами интерьера или пейзажа, остается наследницей иконописи, оно условно, плоскостно, декоративно и больше подходит для передачи тайн Божественного Света, чем отражений на сетчатке наших глаз. В отличие от него, живопись Нового времени подобна зеркалу — границы плотского нерушимы, зато нанесенная творческим гением «амальгама» возвращает в наш мир достоверный повтор и нас, и нашей среды. Портрет главенствующий жанр первых десятилетий, а может, и всего XVIII столетия. Разумеется, и в допетровские времена отдельно взятый человек чувствовал себя личностью.

Но только во время петровских реформ возникла потребность представить миру собственное Ego — в чужих глазах выделиться из средневекового «мы», заявить о собственном «Я» [1]. Речь еще не о психологизме и не о глубинах микрокосма. Позируют пока опасливо, словами А. Герцена «берут позу». Да и художник почтительно держит дистанцию. Портрет — это ведь не просто «замороженное зеркало», это представитель, а когда и заместитель изображаемого. Не случайно же, даже в поздние, елизаветинские времена вместо сбежавших преступников могли повесить их отображения на холсте [2].

Я существую, я ценен сам по себе (даже вне чина); «мы» складывается из таких же самостийных «Я» — вот главный посыл, безмолвно звучащий с портретов.

Портрет Петра I кисти Жана-Марка Натье, 1717 г. Неизвестный художник. Портрет неизвестной с розой. 1756 г.

Благодаря всеобъятным реформам это настойчивое утверждение «Я» получает поддержку материи — можно сказать, «революцию тела». Лица в европейской живописи представляются «нагими», во плоти. Не только потому, что мужчины расстались с обязательными до этого бородами и усами. Сама стилистика парсуны направлена на дематериализацию, в том числе и лица: оно «прикрыто» — когда наивностью кисти художника, когда условностью манеры, никак не способной порвать с диктатом ветхих канонов. Ну а женщины, само собой, в эту эпоху получили право открывать мужским взорам красоту декольте. Впрочем, обнаженность не главное. Важно, что новомодное платье, с многочисленными разрезами, сшитое по фигуре и откровенно демонстрирующие ее контуры, приходит на смену богатым, но бесформенным одеяниям, передававшимся раньше из поколения в поколение. И это тоже свидетельство высвобождения тела. Кстати, именно в петровские времена в русской юриспруденции появляется понятие «физическое лицо» [3].

Луи Каравак. Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. 1717 г. Иван Вишняков. Портрет Сары Фермор. 1749–1750 (фрагмент)

Что еще более важно: с эпохой Петра Великого в Россию (теперь она точно именовалась именно так) пришел общеевропейский стиль, lingua franca культуры того времени. Две трети века, при шести правителях — от Петра Алексеевича до Елизаветы Петровны — это, в основном, язык барокко, раннепетровского, анненского и, наконец, елизаветинского, в значительной степени созданного одним гением, Франческо Бартоломео Растрелли. Ему удалось создать особый стиль, парадный, монументальный, очень пышный (не всякая европейская церковь того времени украшалась пластически столь же богато, как его светские постройки) и абсолютно точно отражающий пафос и амбиции новой империи. А как в искусстве отразился образ человека, живущего в эту эпоху?

Проходя по залам музея и листая альбом по русскому искусству, мы видим, как икона сменяется сперва парсуной, а затем портретом — это выглядит вполне логично и естественно. C первого взгляда трудно оценить ту социально-политическую драму, тот слом мировоззрения, который сделал этот переход возможным.

Иконопись сохраняет свою традиционную роль в области духовной жизни, это образ для созерцания и молитвы, для «сокровенного человека». Портрет же становится манифестом империи, он определяет пространство светского, где теперь принято открытое (без бороды) лицо и открытое европейское платье. Наряду с другими петровскими реформами особую значимость приобретает введенный в 1718 году формат праздника — ассамблеи, этикет поведения на которых был регламентирован государем, «изящное досужество» стало формой исполнения службы. Петр I проектировал общественную жизнь так же, как архитекторы прокладывали проспекты Петербурга.

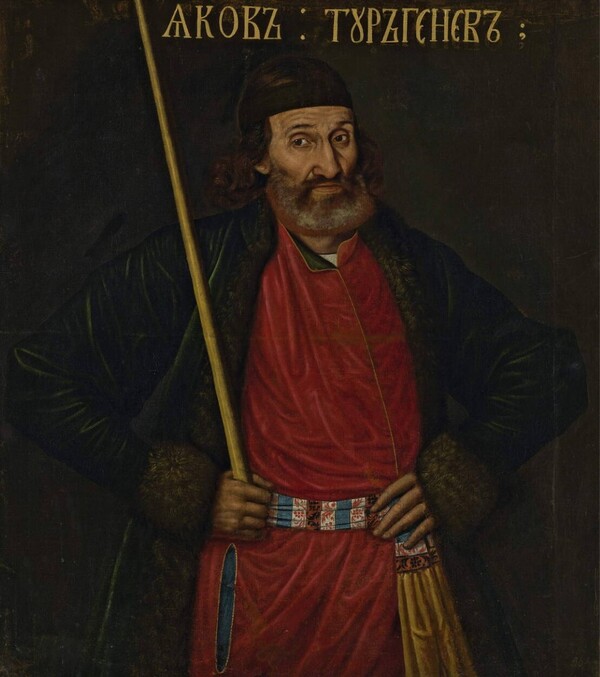

Портрет Я. Ф. Тургенева. 1694 г.

Иван Никитин. Петр I на смертном ложе. 1725 г.

Что же является содержанием этого образа? Складывается впечатление, что поначалу у художника нет ясного ответа на этот вопрос. На портрете шута Якова Тургенева, участника Всепьянейшего собора, перед нами лишь оболочка, как бы скорлупа: застывшая фигура, лицо с ярко выписанными морщинами, похожее на театральную маску. Столь же неподвижна и Строганова, которая словно закована в дорогое платье. Автор этого портрета, Иван Никитин, был одним из пенсионеров Петра, он несколько лет обучался в Италии и прекрасно владел живописной техникой, но не нашел ключ к одной из главных составляющих европейского портрета: к выстраиванию эмоциональной связи между моделью и зрителем. Неслучайно одной из лучших его картин стал портрет Петра на смертном одре 1725 года.

Иван Вишняков. Портрет Сары-Элеоноры Фермор. 1749–1750 (?)

Андрей Матвеев. Автопортрет с женой. 1728 (?)

Значительно дальше продвинулся другой живописец-пенсионер, Андрей Матвеев, который владеет техникой изображения настолько виртуозно, что может, как мастер английского рококо Томас Гейнсборо, сосредоточить внимание на проработке лиц, лишь бегло намечая остальные элементы несколькими касаниями кисти. В двойном «обручальном» автопортрете с женой Матвеев сосредоточивает внимание также на позе, которая должна демонстрировать легкость и изящество светского человека, но видно, что эта роль для художника, как и для юной Сары Фермор на портрете кисти Вишнякова, пока непривычна. Внутренняя жизнь, которую мы ясно чувствуем, всматриваясь в глаза девочки, схваченной корсетом жемчужно-серого платья, пока не может найти выражения в ее мимике или движении, и тем не менее, мы можем попробовать угадать нечто о ней.

Ведь изменения, происходящие в живописи, затрагивают не только художника и его модель, но и зрителя, которому нужно научиться по-новому относиться к изображению, ставшему частью светской жизни. Как отмечает С. Даниэль, картина классической эпохи хотя и обращена к жизни, «не является простым ее отпечатком, но сгущает, перерабатывает и отдает жизненную энергию, образуя вокруг себя живое пространство, сплошь проникнутое смыслом. Следовательно, нужно говорить не только о композиции, ориентированной на внутреннюю связанность изображения, но и о композиции, ориентированной на построение контекста как совокупности условий понимания. В сущности же, речь идет о двух отношениях, слитых в композиционной форме с тем расчетом, чтобы слить деятельность творца с деятельностью того, кто приобщается к творчеству, постигая его смысл» [4].

Впитав черты барочной и рокайльной стилистики, русская живопись становится вполне европейской по форме, однако при этом сохраняет и нечто от иконописной традиции в плане содержания: внимание не только к изменчивому внешнему облику, но и к загадочно-вневременной сердцевине души.

Текст настоящей лекции приводится по материалам книги Россия: человек и образ мира. Наука, искусство, культура.

Вдовин Г. В. Заслужить лицо. Этюды о русской живописи XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2017.

Там же. C. 42.

Там же. С. 38.

Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л.: Искусство, 1986. С. 145.