Эффект Бильбао: архитектура как катализатор урбанистических трансформаций

Эффект Бильбао.

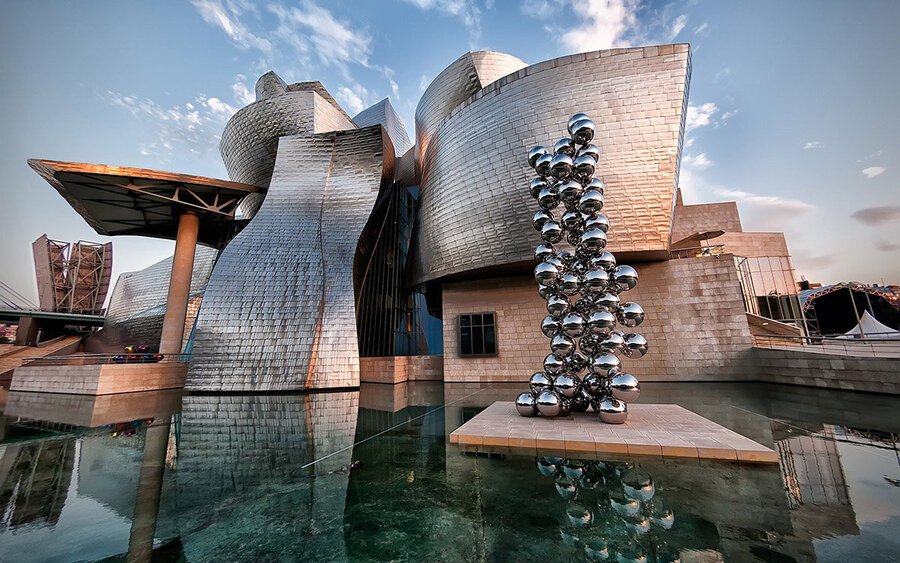

В истории архитектуры существует редкий феномен, когда здание становится не просто символом эстетической революции, но и катализатором глубоких социальных и экономических изменений. Именно таким примером является «Эффект Бильбао» — термин, вошедший в культурологический обиход после открытия Музея Гуггенхайма в Бильбао в 1997 году.

Музей Гуггенхайма, арх. Фрэнк Гери, Бильбао (Испания), 1997

Своими корнями это понятие уходит в стремление к поиску новой идентичности через архитектурные формы. Сам термин впервые начал использоваться в урбанистической теории для описания того, как одно архитектурное событие способно перезапустить целую городскую экосистему, меняя её восприятие как внутренними жителями, так и внешними наблюдателями.

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Музей Гуггенхайма, арх. Фрэнк Гери, Бильбао (Испания), 1997

Бильбао, промышленный город, переживающий период упадка, оказался на границе исчезновения с культурной карты Европы. Архитектура Фрэнка Гери стала не просто визуальным экспериментом: его музей, с изломанными титановыми оболочками, отливающими в сером испанском свете, словно материализовал новый образ города — одновременно хрупкий и динамичный. Здесь титановая кожа здания не столько защищает, сколько раскрывает внутреннюю структуру Бильбао. Через несколько лет город преодолел барьеры индустриального прошлого и превратился в центр туристического и культурного притяжения. В этом переходе эстетика и экономика нашли единую точку пересечения.

Музей Гуггенхайма, арх. Фрэнк Гери, Бильбао (Испания), 1997

Однако важно помнить: «эффект Бильбао» — не столько универсальная формула успеха, сколько тонкий акт совпадения архитектурного жеста и времени. Поэтому попытки повторить его успех в других городах дали разносторонние результаты.

Город искусств и наук в Валенсии

Город искусств и наук, арх. Сантьяго Калатрава Вальс, Валенсия (Испания), 1998

В Валенсии архитектура также стала своеобразным пространством для эксперимента. Город искусств и наук, спроектированный Сантьяго Калатравой и Феликсом Канделой, раскрыл другую грань архитектурной утопии: комплекс белоснежных, словно обтекаемых водой, конструкций, задающих особый ритм свету и отражениям. Здесь биоморфные формы словно растворяются в пространстве, формируя собственную вселенную, где футуризм соседствует с древним стремлением к созерцанию.

Город искусств и наук, арх. Сантьяго Калатрава Вальс, Валенсия (Испания), 1998

Влияние комплекса на городскую ткань было двояким. С одной стороны, Валенсия приобрела новый международный имидж, стала магнитом для культурного туризма. С другой — проект превысил бюджет в несколько раз, а его эксплуатация потребовала дополнительных затрат, оставляя за эстетическим достижением тень финансовой перегрузки. Тем не менее, сам факт существования Города искусств и наук стал для Валенсии неотъемлемой частью новой визуальной и эмоциональной идентичности. Подобные истории перерождения через архитектуру проявились и в других точках мира, где пластика форм стала метафорой для новых городских смыслов.

Музей MONA, Хобарт, Тасмания

Музей старого и нового искусства MONA, Хобарт, Нонда Кацалидис, 2006

В австралийском Хобарте, на склоне скалистого берега, словно из самой земли вырос Музей Старого и Нового искусства (MONA). Проект Нонды Кацалидиса отошел от привычной музейной типологии: его пространство прячется внутри, под землей, приглашая зрителя к археологии ощущений. Лабиринтные коридоры, приглушенный свет, ржавеющие поверхности — всё здесь ведёт к неспешному размышлению о природе искусства и времени. После открытия музей стал точкой сборки новой туристической идентичности Тасмании, одновременно сохраняя внутреннюю замкнутость, присущую отшельнической архитектуре.

Музей старого и нового искусства MONA, Хобарт, Нонда Кацалидис, 2006

Эльбская филармония, Гамбург

Эльбская филармония, арх. Херцог и де Мёрон и Werner Kallmorgen, Гамбург-Митте (Германия), 1963

В Гамбурге Эльбская филармония, надстроенная на старом складе в порту, объединила индустриальное прошлое с прозрачным, почти эфемерным будущим. Herzog & de Meuron создали образ «волны», парящей над кирпичными основаниями, как метафору города, вечно живущего в диалоге с водой. Новое пространство концертов, террас и городских панорам оживило портовую зону, наполнив её новой, созерцательной функцией. Музыка, стекло и небо здесь вступили в тонкую игру смыслов.

Эльбская филармония, арх. Херцог и де Мёрон и Werner Kallmorgen, Гамбург-Митте (Германия), 1963

Лувр Абу-Даби

Лувр Абу-Даби, арх. Жан Нувель, Абу-даби (ОАЭ), 2017

На острове Саадият в Абу-Даби Лувр Жана Нувеля стал воплощением идеи «плавающей вселенной». Ажурный купол из тысяч звёздчатых узоров создаёт внутри музея игру света и тени, где каждый луч — это напоминание о вечной связи между культурой, природой и временем. Музей стал символом культурной дипломатии и притяжения для туристов, перенеся эстетику западного музея в контекст арабской традиции.

Лувр Абу-Даби, арх. Жан Нувель, Абу-даби (ОАЭ), 2017

Заключение

Эффект Бильбао — это не столько стратегия, сколько интуиция. Его невозможно спроектировать до конца, как нельзя до конца спланировать художественное впечатление. Каждый случай — это попытка нащупать тонкую грань между архитектурой как телом и городом как дыханием. Иногда эта связь рождается органично, встраиваясь в ритм места. Иногда — становится лишь громкой декларацией, за которой остаётся пустота.

Важно не подменять содержательное преображение визуальным манифестом. Архитектура, обладающая смыслом, не просто преобразует ландшафт, но и возвращает человеку возможность заново увидеть пространство вокруг себя — как бы «перечитать» город, словно текст. Именно в этом — тихая сила подобных проектов. Не в их масштабности, а в способности стать поводом для созерцания и диалога, где культура, экономика и личное восприятие сплетаются в единый образ.