Иерофания церковнославянского дизайна

Рубрикатор

I. Эпиграф

II.Концепция

III. Церковнославянская литература 1. Композиция 2. Графика 3. Типографика

IV. Анализ

V. Вывод

VI. Библиография

VII. Источники

Эпиграф

Въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и҆ сло́во бѣ̀ къ бг҃ꙋ, и҆ бг҃ъ бѣ̀ сло́во. (Иоанн 1:1)

Концепция

Что такое вера?

Это не знание, и не привычка. Не убеждение и не традиция. Вера — это то, что существует до аргумента и после сомнения.

Вера — это не только личное чувство, но и культурный памятник. На протяжении веков она не просто определяла отношения человека с миром, но и формировала образы, пространства, тексты. Там, где вера становилась основой жизни, возникала форма, отражающая её в слове, в линии, в книге.

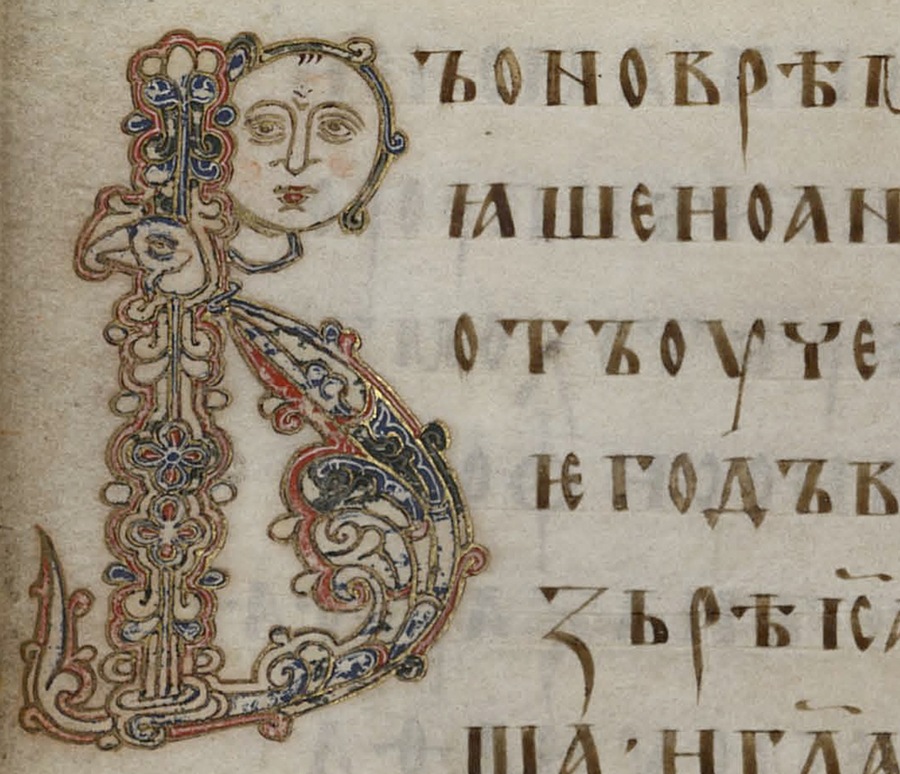

Буквица Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг. Древнейший памятник церковнославянской литературы, Новгород

Христианская традиция с самого начала утверждает о том, что слово первично. Не звук, не мысль, а именно слово. Не как грамматическая единица, но как внутреннее движение смысла, живущее в тишине и вдруг обретающее звучание, чернила, страницу.

И потому книга — не просто объект в культуре веры. Книга — её форма существования. Через текст вера становится не только личным актом, но и коллективным телом. Через книгу она получает структуру, ритм, повторяемость.

Является ли дизайн книги восприятием веры?

В традиции христианства иерофания — это момент, когда невидимое становится видимым, когда священное выходит из тайны и предстает в доступной человеку форме [1].

Если мы всмотримся в структуру церковной книги — особенно допечатной, рукописной — мы увидим: дизайн этой книги сам по себе есть иерофания.

Акт создания книги — акт иерофании

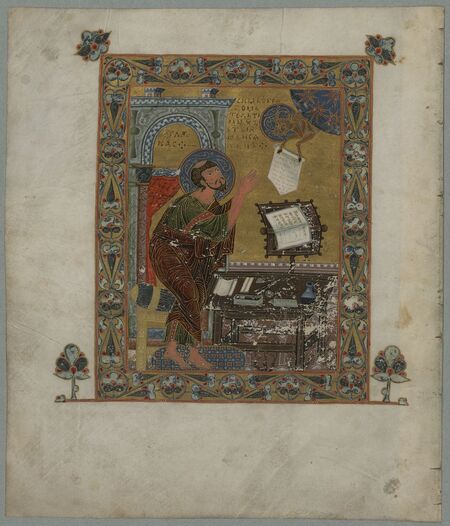

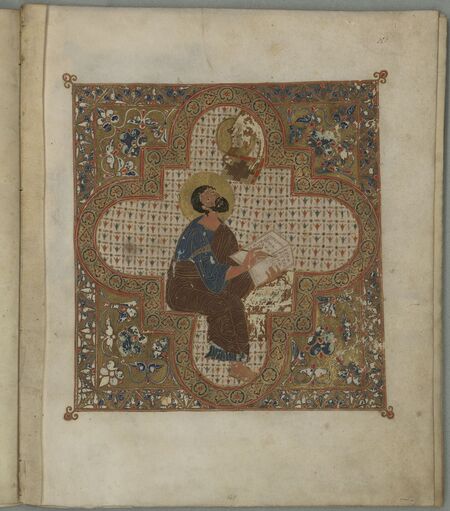

Евангелист Лука за письмом, миниатюра из Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Каждая линия, каждая буквица — это не просто украшение, это нравственное усилие. Не случайно оформление евангелий поручали не случайным людям: писец часто был монахом, прошедшим духовную подготовку. Он писал на коленях. Он постился перед началом работы. Он молился перед каждой страницей. А значит, его письмо было формой богослужения.

Как графика, типографика, композиция могут говорить о Боге?

Бог невидим. Но вера всегда ищет форму. Когда слово становится книгой, форма этой книги тоже начинает говорить но не буквами, а тем, как они стоят на странице. Через шрифт, цвет и пробел.

Всё это — не декор. Это способ говорить о Боге, не называя. Это оформление, которое не описывает святое, а делает возможным его прикосновение. Не изображение, а приглашение. Не иллюстрация, а свидетельство.

Церковнославянская литература

В своем исследовании я анализирую книжную организацию именно церковнославянской литературы (восточнохристианский обряд). Церковнославянская традиция — одна из немногих, где язык, форма и смысл есть нечто неразрывное, воспринимаемое едино.

Александр Наумов, известный славист и исследователь церковнославянской литературы, в своей монографии «Идея — образ — текст. Исследования по церковнославянской литературе» дает следующие определение этому феномену: «Церковнославянская литература — письменное наследие народов восточной Европы, на определенном этапе своего культурного развития пользовавшихся церковнославянским как литературным»[2]. Другими словами, адаптация (в силу смены религии) священной византийской литературы под реалии восточных славян.

Церковнославянский язык — общее место в культуре таких народов, как: белорусы, болгары, македонцы, румыны, русские, сербы, украинцы и черногорцы

Временные рамки

Рамки моего исследование — наибольший расцвет церковнославянской литературы — XI век

Предметы моего исследования — старейшие датируемые памятники церковнославянской литературы. Именно они — проводники между временами. Именно они помогают явно понять разрыв, произошедший между традициями.

Цели исследования

- Изучить памятники церковнославянской литераутры через призму современной верстки книг.

- Понять дизайнерские принципы, которые как различают, так и объединяют все ответвления церковнославянской литературы

- Доказать или опровергнуть выдвинутую мной гипотезу о том, что, используя дизайн, как суррогат иерофании и, как следствие, акт восприятия священного, возможно вывести единые, правильные принципы веры, которые диктуются дизайном, и понять, помогают ли они ответить на вопрос «Что такое вера?»

Церковнославянская литература

Докнигопечатная церковнославянская литература — это рукописные тексты, созданные на церковнославянском языке с IX до середины XVI века, преимущественно в православном славянском мире.

Главными жанрами того времени были Евангелия, Псалтири, Минеи, поучения, жития святых, апокрифы и литургические сборники.

Я же буду изучать главный жанр — Евангелие, а точнее Остромирово Евангелие и Архангельское Евангелие. Также нужно изучить торжественную энциклопедию церковнославянской литературы — Изборник Святослава

Разделив современную верстку на три подпункта (композиция — графика — типографика), я приведу памятники церковнославянской литературы, которые наиболее четко иллюстрируют анализируемые положения, к каждому из них.

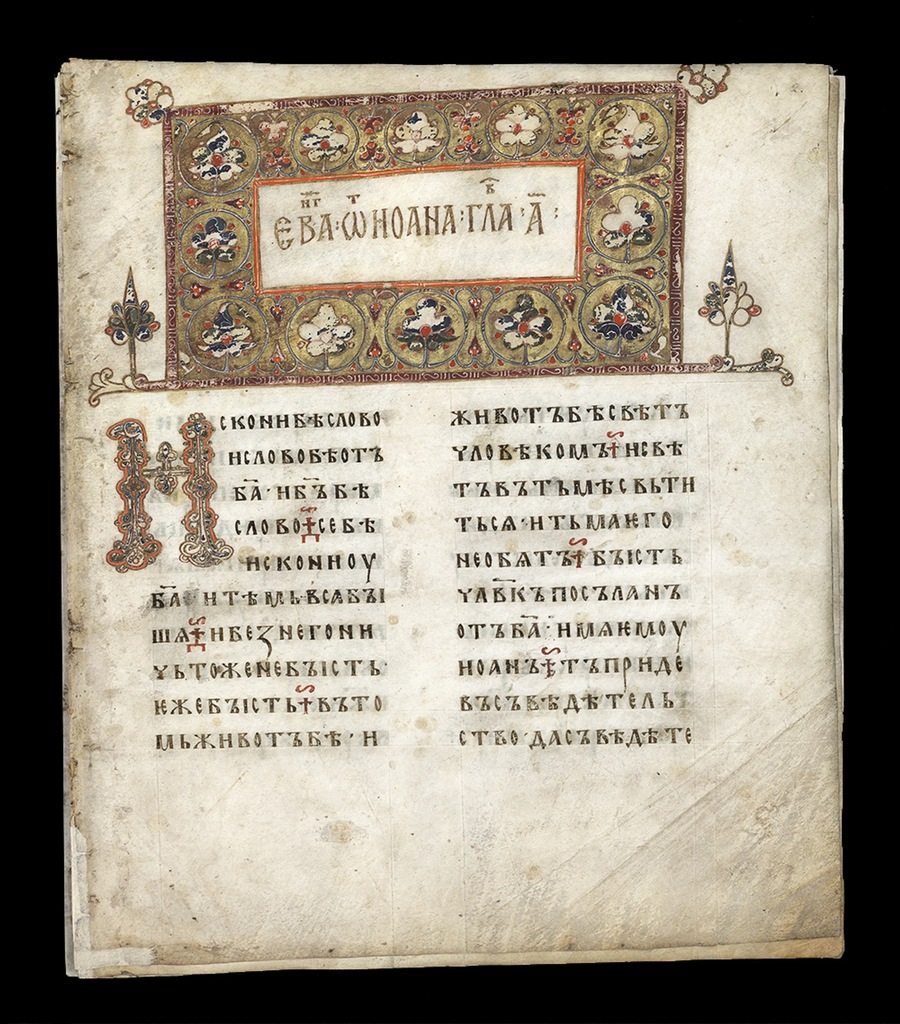

Композиция

Композиция в дизайне верстки — это организация визуальных элементов на странице (текста, изображений, полей, пространства) в соответствии с иерархией смыслов, ритмом восприятия и эстетическим равновесием, направленная на обеспечение читаемости, выразительности и внутренней логики визуального повествования.

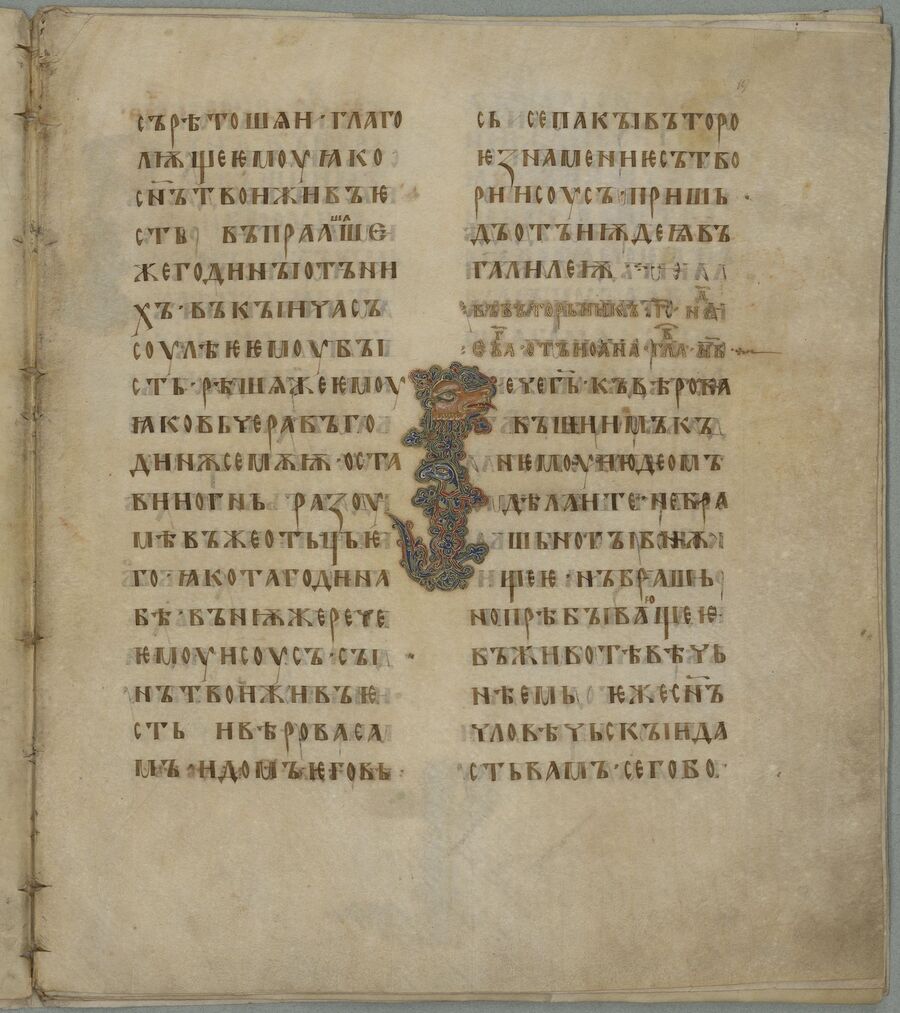

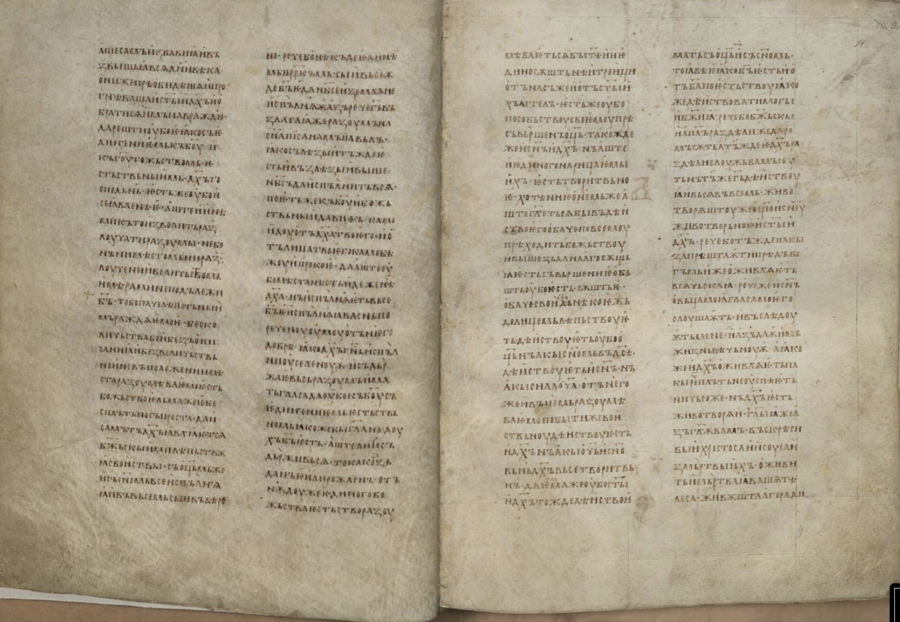

Организация текстовых блоков на развороте Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Разворот в Остромировом Евангелии представляет собой симметричную систему, в которой каждая страница оформляется как самостоятельный объект. Композиция построена по вертикально-центральному принципу: визуальный акцент сосредоточен либо в верхней части (через заставку), либо в начальной букве (буквице), а сам текст размещается в строго ограниченной колонке.

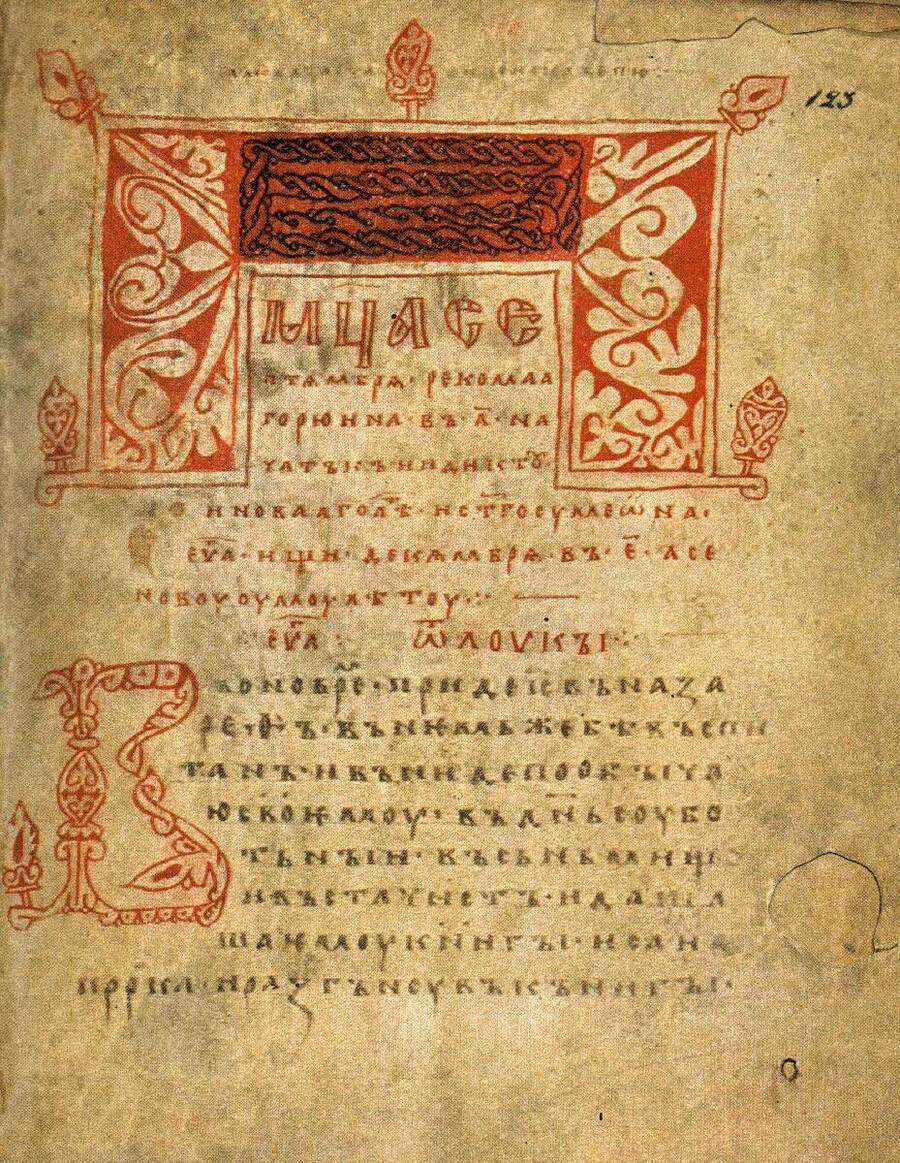

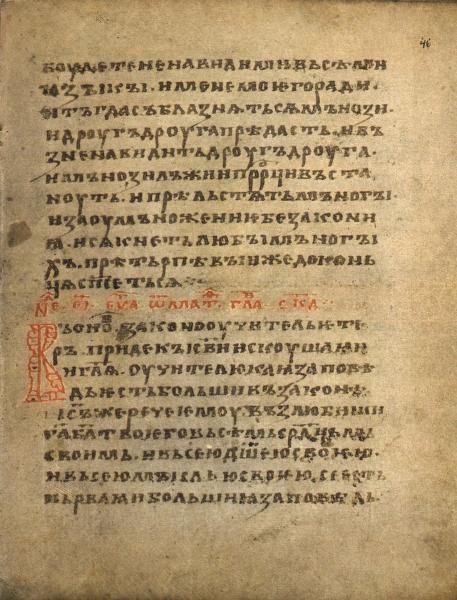

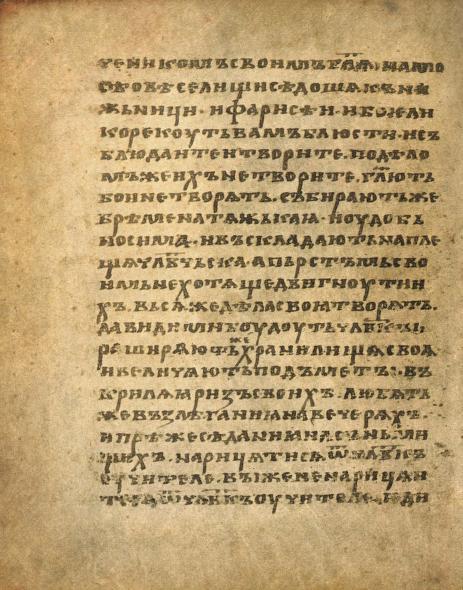

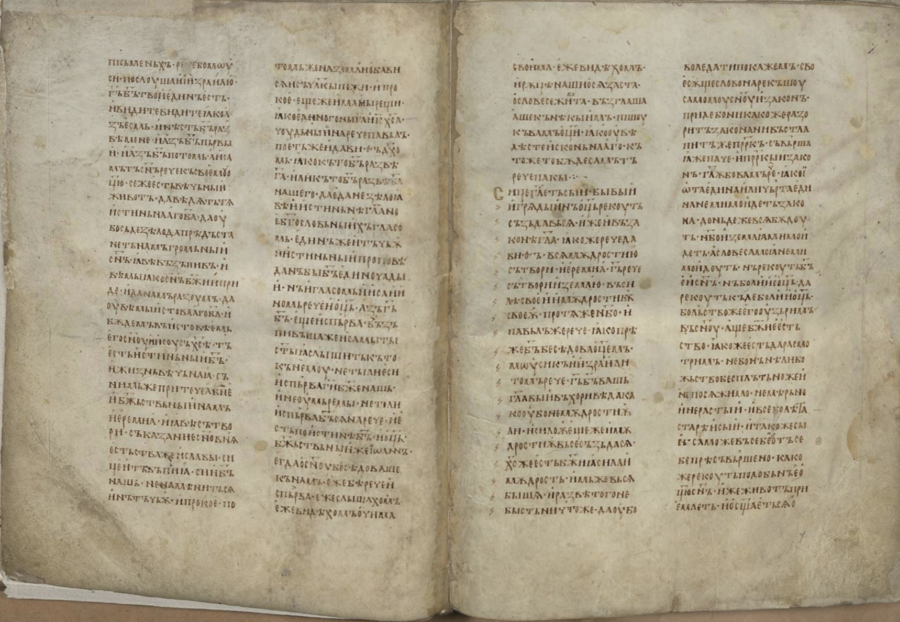

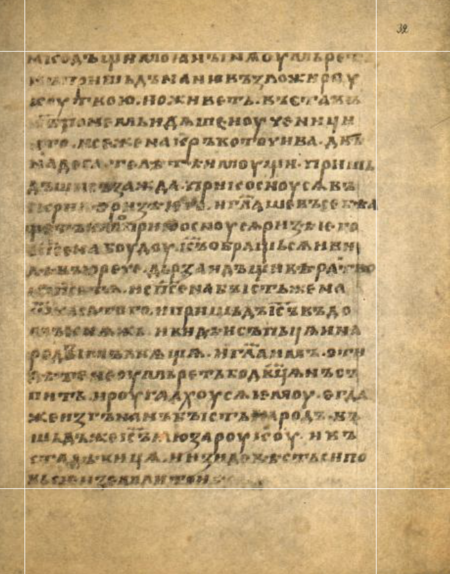

Организация текстовых блоков в Архангельском Евангелие, 1092 г., Киев

Дизайнерская сетка Архангельского Евангелия — это строгая, геометрически упорядоченная структура, созданная не как эстетический эксперимент, а как инструмент литургической дисциплины. Она обеспечивает максимальную читаемость, сакральную ритмику и формальную строгость, отражая идею, что текст Евангелия не украшается, а служится.

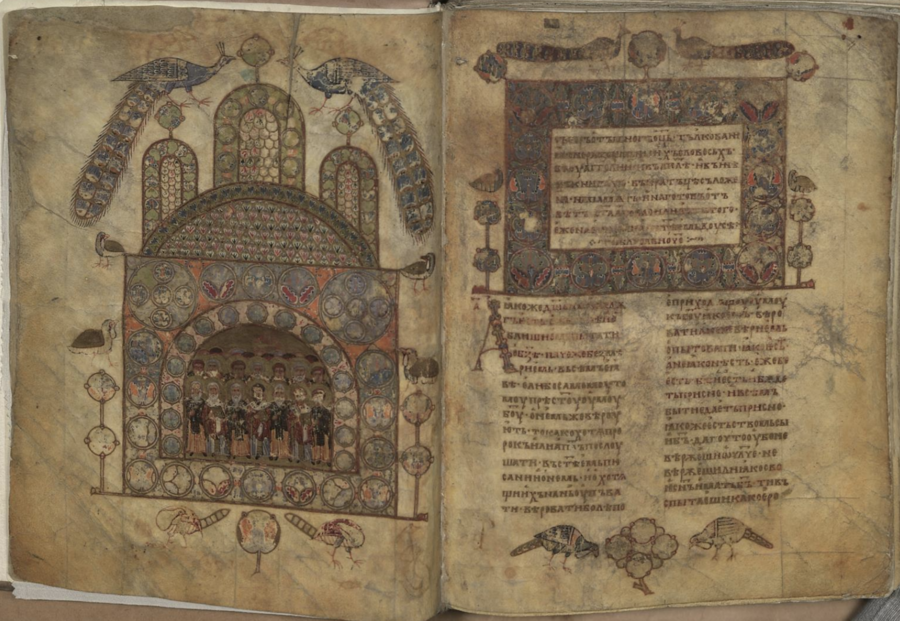

Противоположная же ситуация обстоит со следующим памятником

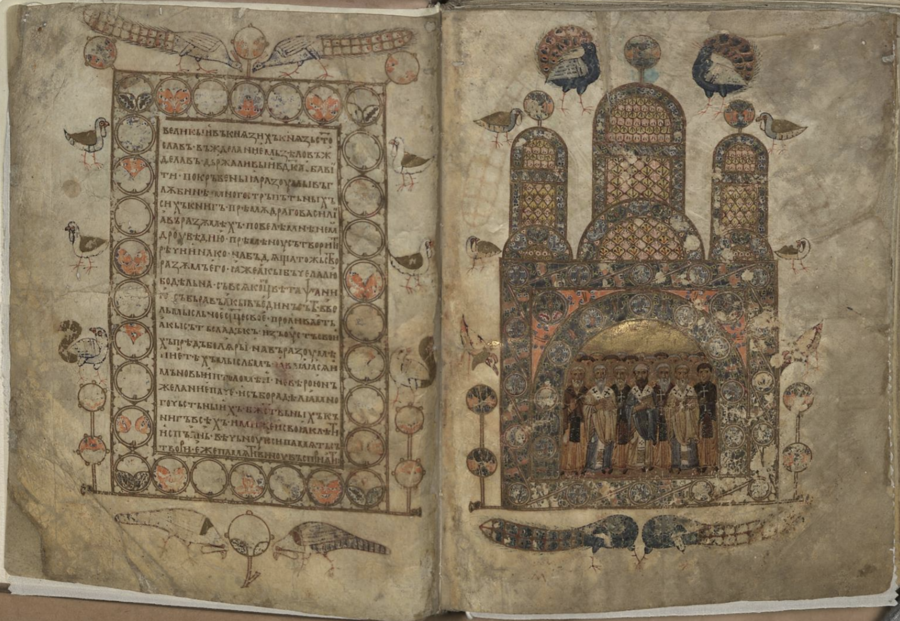

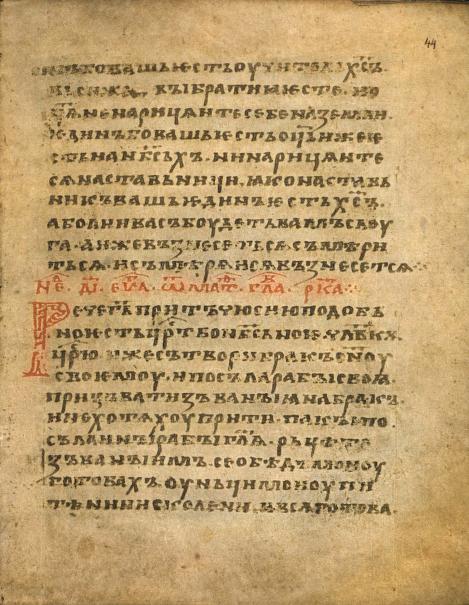

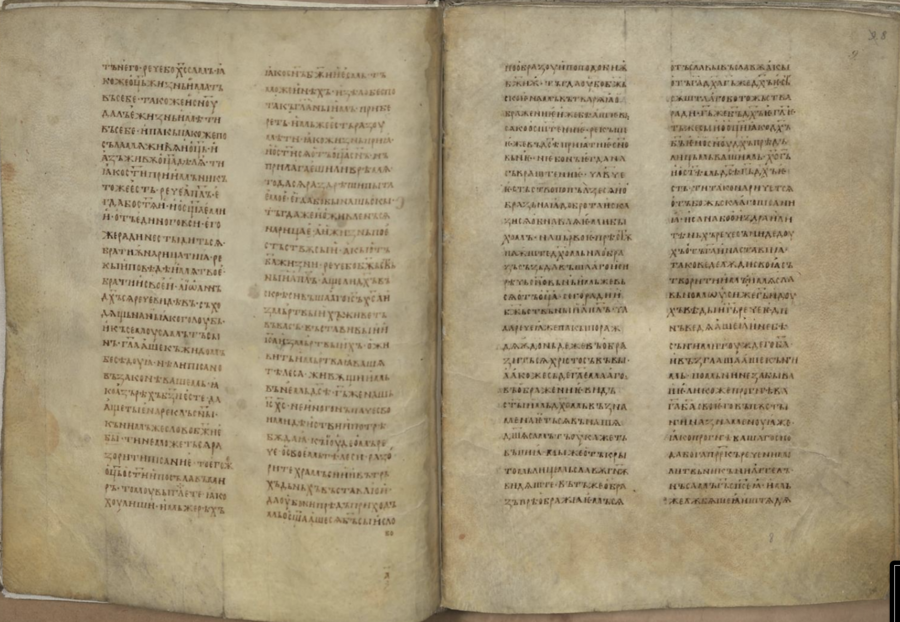

Организация текстовых блоков Изборника Святослава, 1073 г., Киев

Изборник Святослава 1073 года — уникальный памятник не только древнерусской книжной словесности, но и блестящей графики. Его дизайнерская сетка — это сложная система, сочетающая текстовую строгость византийской книжной традиции с зачатками отечественного графического канона, основанного на упорядоченности, иерархии и символизме.

Организация графических блоков в Изборнике Святослава, 1073 г., Киев

Композиция текстовых блоков меняется как только в пространстве разворота появляется графика.

Именно тогда иллюстративный ряд подчиняет себе типографику. В приведенном примере это видится наглядно. Орнамент поглотил текст, смысл которого иллюстрируется на этом развороте

При этом всем, иллюстрации композиционно уравновешивают друг друга. Эта деталь также говорит о христианской простоте

Графика

Остромирова Евангелия, Архангельского Евангелия и Изборника Святослава. Каждый из них представляет уникальный подход к визуальному выражению сакрального, отражая различия в культурной, функциональной и богословской среде.

Но прежде анализа, нужно дать базис под церковнославянскую графику, как таковую

Цвет, как медиум

Символика цвета в христианской традиции

Цвет в христианской культуре — это не просто визуальное впечатление, а система символов, передающая ритуальные значения. Он играет роль языка.

«Каждый жест имеет символическое значение, каждая краска и каждая линия не случайны, потому что они отражают духовные закономерности.» [3]

В трех анализируемых мной источников цекровнославянского наследия цвет, на ровне с символизмом и композицией, — главная деталь, которая говорит о предназначении иллюстрации

Остромирово Евангелие

Первая страница Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Сюжет

Остромирово Евангелие начинается со сцены откровения евангелиста Марка.

Как мы это поняли?

Над всей композицией высится лев. Он является символикой, во-первых, царственной силы и воскресенья, а, во-вторых, самого евангелиста Марка. Это традиция исходит из традиции четырёх апокалиптических животных из Откровения Иоанна и видения Иезекииля.

Божественное откровение евангелиста Марка, Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Цвет

Центральная фигура — фигура Марка, которому с небес, в следствии божественного откровения протягивает руки сам Бог.

Причем на это намекают и другие средства выразительности такие, например, как цвет.

Вся миниатюра украшена орнаментом, детали которого окрашены в золотой и синий — цвета вечности и неба. Подобное объяснение идеально описывает сам сюжет миниатюры, ведь евангелист Марк создает вечность (евангелие) от прямого воздействия Бога на него (неба)

Орнамент миниатюры евангелиста Марка, Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Орнамент

Центральная часть композиции заключена в сложную четырёхлепестковую фигуру. По форме она напоминает треф или медальон с крестовидной симметрией, характерный для византийского и македонского искусства, прародителей церковнославянской литературы.

Это растительно-флоральный орнамент, расположен он строго в соответствии с симметрией в малые ячейки вокруг самой миниатюры, тем самым, напоминая нимб, обрамляет миниатюру, подчеркивая ее святость.

Миниатюры евангелистов, Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Следующие сохранившиеся миниатюры посвящены другим евангелистам. Функция этих миниатюр — логическое разделение евангелие на 4 части (по количеству евангелистов). Они минимально отличаются от изученной до миниатюры Марка. Единственное отличие — изображение символических животных. Если у Марка — крылатый лев, то у Луки — телец, у Иоанна — осел, а у Матфея — ангел.

Архангельское Евангелие

Архангельское евангелие отличается от других рассматриваемых мной памятников скромностью оформления. Она объясняется назначением самой книги, ведь в первую очередь она — служебное пособие для литургий.

Миниатюра Архангельского евангелие, 1092 г., Киев

По своей сути, эта иллюстрация не является миниатюрой, она, скорее, заставка перед отдельной части богослужебной книги, которая называется как месяцеслов. Она — перечень определенных церковных праздников по месяцам (отсюда и название).

Сама заставка — декоративная архитектура, отделяющая литургический календарь от основного текста. Она сделана киноварью и чернилами, что уже говорит о её особом статусе в скромно оформленной книге

Цвет

Цвет иллюстрации — смешение красного и черного мотивов. Эта идея хорошо вписывается в само назначение книги, ведь красный визуализирует кровь и мучения Христова, которые, по сути, являются путем Иисуса Христа, что дал верующим их праздники. Черный же цвет — символ монашества, а, учитывая, литургическое назначение этого евангелие, монашество понимается под службой, под непосредственным взаимодействием с книгой и богом.

Деталь миниатюры Архангельского евангелие, 1092 г., Киев

Орнамент

Сам орнамент представляет собой сложную геометрическую решётку (возможно, восьмиконечная симметрия), формирующую канву орнамента, а в центре размещён крестообразный мотив, образованный плетёными лентами.

Скорее всего, используются плетёнки южнославянского типа, но интерпретированные по-русски: они проще, строже, но сохраняют изящество. Орнамент охватывает не только заглавную букву, но и всё поле заставки, что делает её ритуальным порталом в следующий раздел текста

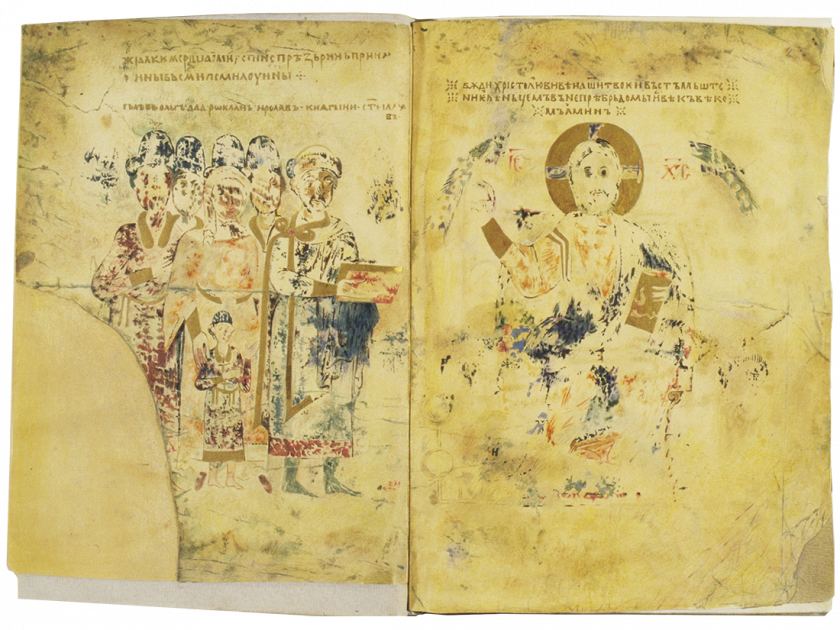

Изборник Святослава

В отличие от Архангельского евангелие, Изборник Святослава — обильно украшенная энциклопедическая компиляция богословских, нравственных и философских текстов. Дело в том, что эта книга — прямое распоряжение княза Святослава, а книга князя в свою очередь должна соответствовать статусу правителя.

Первая миниатюра из изборника Святослава, 1073 г., Киев

Сюжет

Первая миниатюра изборника изображает князя Святослава Ярославича с семьёй, предстоящих Христу на престоле.

Князь изображён в центре композиции, держа в руках книгу, вероятно, сам Изборник, что подчёркивает его роль как заказчика и покровителя просвещения. Рядом с ним представлены члены его семьи, включая супругу и сыновей, что символизирует преемственность власти и благочестие княжеского рода.

В верхней части миниатюры изображён Христос, восседающий на престоле, с поднятой в благословении правой рукой и Евангелием в левой. Это типичное изображение Спаса Вседержителя, подчёркивающее божественный авторитет и мудрость, к которому обращается княжеская семья.

Цвет

Сквозь время цвет плохо сохранился, однако здесь явственно видны золотые мотивы, также подчеркивающие значимость княжеского рода, его величественность и вечность

Две миниатюры из изборника Святослава, 1073 г., Киев

Орнамент

Красочный орнамент, в отличие от первой миниатюры, сохранился в продолжении изборника Святослава — на двух иллюстрациях, которые изображают святых отцов церкви (которые, по сути, служат символом авторитетности книги).

Миниатюры вписаны в сложные арочные архитектурные рамки с колоннами, капителями и фронтонами. Эти архитектурные мотивы — византийская модель небесного храма.

Визуальный ритм задают колонны и купола: орнамент не разрывает структуру, а организует её по оси вертикальной (Бог — человек) и горизонтальной (Слово — Церковь).

В капителях колонн и в верхних арках можно увидеть пальметты, виноградную лозу, листья аканта. Жизнь во Христе (виноград), Плод духовной мудрости (акант), Царский рай (пальметта).

Также, к слову, на миниатюре изображены павлины и куропатки. Первый вид — райские птицы, напрямую символизирующие царствие небесное. Куропатки же — символ нравственной чистоты.

Типографика

Хотя сам термин «типографика» относится к печатному делу, в рукописной культуре мы говорим о: почерке, кегле (высоте строки), интерлиньяжe (межстрочном интервале), верстке страницы, цвете и декоративных акцентах текста.

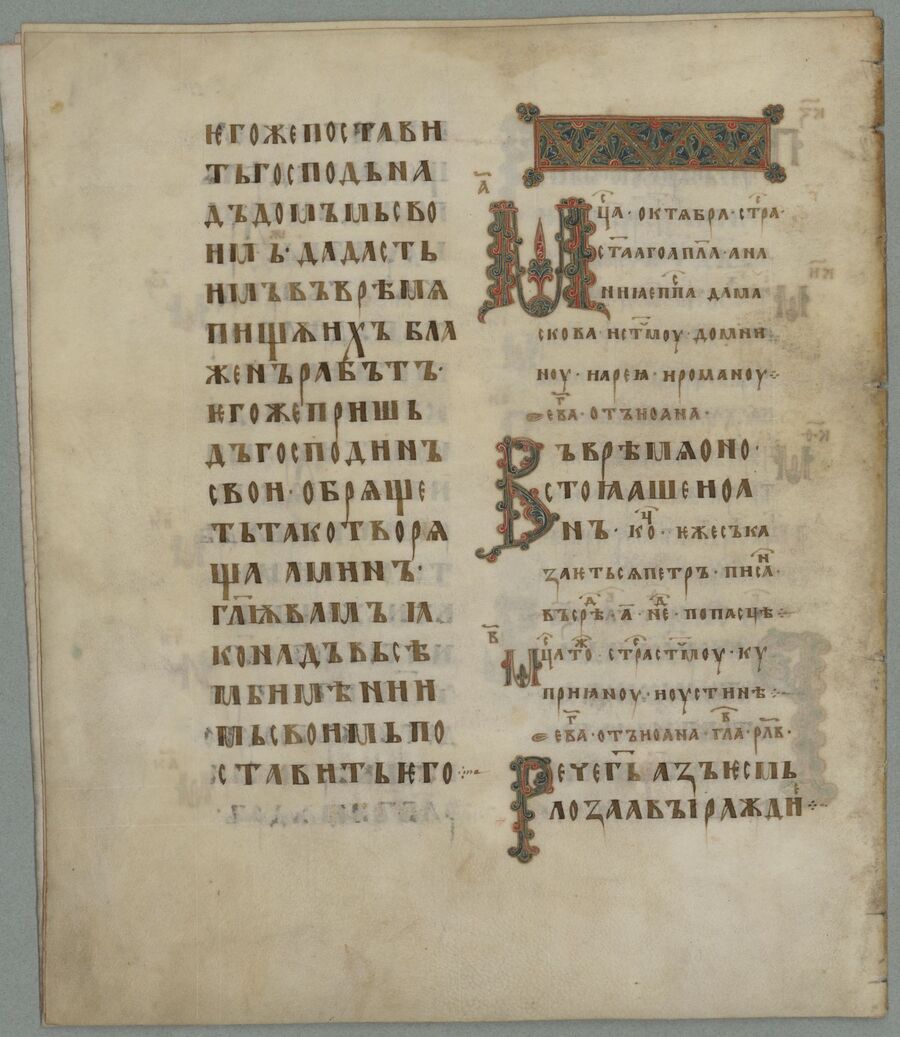

Типографика Остромирово евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Разметка текстового блока Остромирово евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Используется устав — геометричный стиль письма, пришедший из византийской традиции. Каждая буква начертана отдельно, с устойчивым ритмом. Широкие, округлые буквы создают ощущение монументальности текста.

Буквы крупные, особенно в заголовках и начальных строках. Основной текст — около 8–9 мм высотой. Интерлиньяж широкий, обеспечивающий чёткое отделение строк друг от друга.

Текст размещён в одну колонку на странице. Широкие поля. Строки ровно выровнены по вертикали и горизонтали. Они создают визуальный ритм

Буквицы Остромирово евангелие, 1056–1057 гг., Новгород

Отдельный разговор требует буквица Остромирово Евангелие.

Буквица обозначает начало главы, раздела или евангельского отрывка. Иногда это первый знак, указывающий священнику, где начинается новая служебная единица.

Буквица создаёт акцентный узел, вокруг которого строится композиция текста. Она часто вынесена в поле (вне основного текстового блока)

Буквицы украшены растительными узорами и изображениями животных. Такие декоративные элементы характерны для рукописей того времени и придают тексту особую выразительность, отсылку на райский сад.

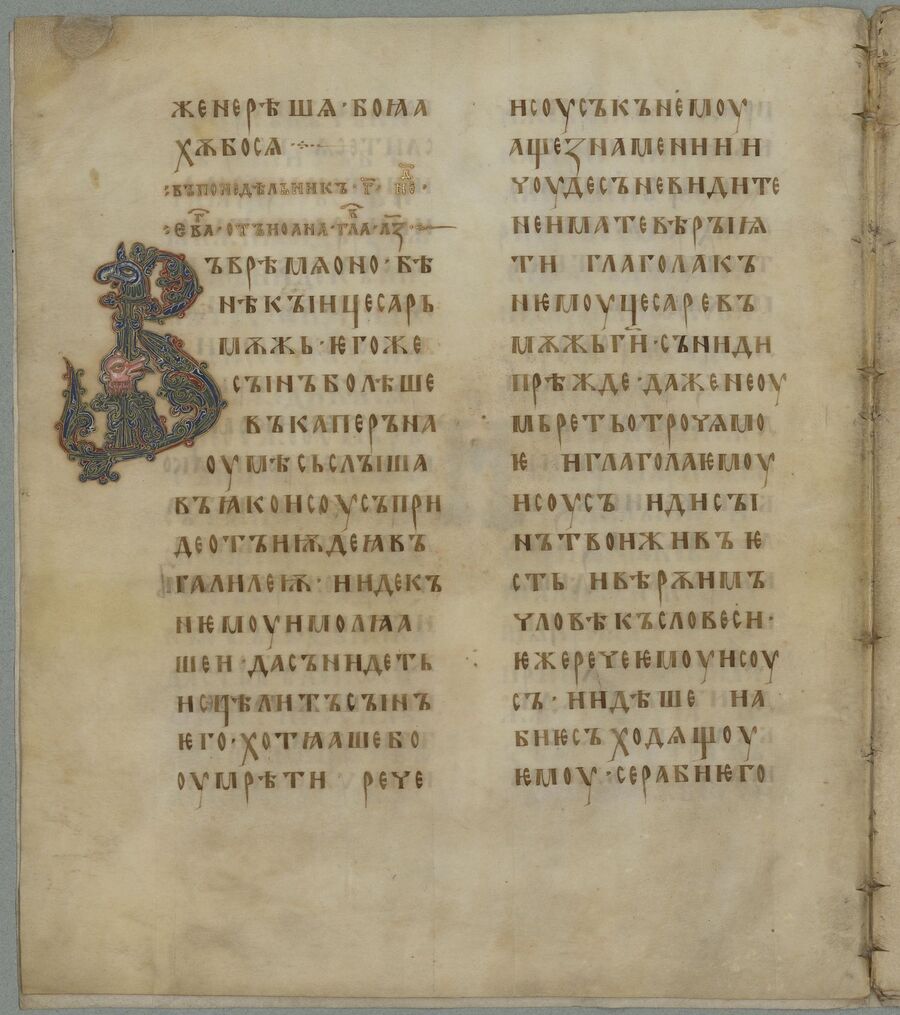

Типографика Архангельского евангелие, 1092 г., Киев

Разметка текста в Архангельском евангелие, 1092 г., Киев

Архангельское евангелие — диаметрально противоположный пример Остромирово евангелие

Почерк представляет собой строгий устав. Он менее декоративен, чем в Остромировом, буквы чуть более узкие и вытянутые, менее округлые.

Кегль — 6–7 мм — заметно меньше, чем в торжественных Евангелиях, но достаточна для чёткого чтения. Интерлиньяж — умеренный, сбалансированный. Буквы плотно сидят в строках, с минимальным «воздухом». Сам текст собран, сдержан. Поля — узкие, почти отсутствуют орнаментальные элементы (за исключением страницы с месяцесловом).

Письмо строгое, без излишеств, как форма духовного смирения.

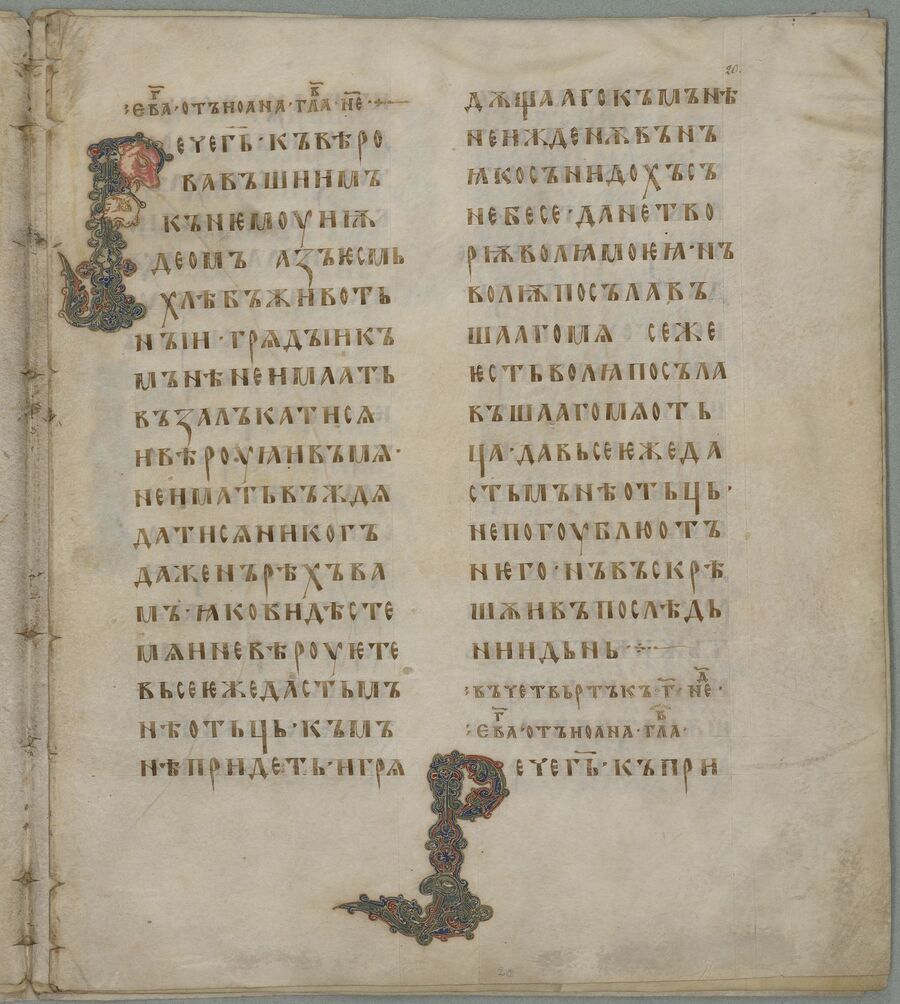

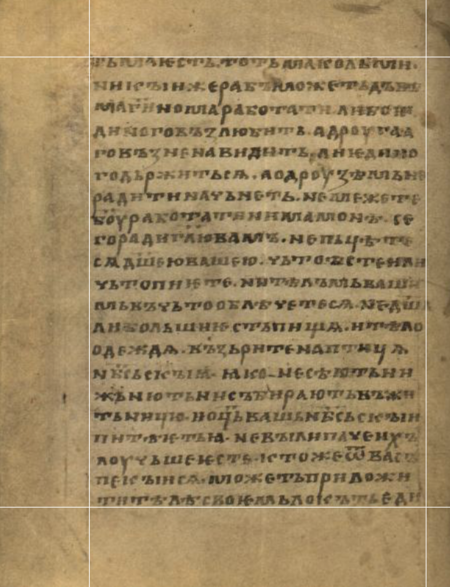

Типографика изборника Святослава, 1073 г., Киев

Попытка разметки текстового блока изборника Святослава, 1073 г., Киев

Изборник Святослава — некоторые слияние двух изученных мной памятников

Письмо ведётся уставом, но в более рабочем, упрощённом виде, чем в Остромировом Евангелии. Буквы стройные, вытянутые, с чёткой вертикалью — нет лишней округлости, как в торжественных церковных текстах.

Кегль — 6–7 мм. Строка среднеплотная, без чрезмерного интерлиньяжа, но с чёткой границей между строками. Ритм выстроен очень точно: горизонтальное движение взгляда свободное, вертикальное — устойчивое.

Одна колонка на страницу. Поля умеренные, но аккуратные. Сам текст «дышит», но не роскошен. Выравнивание по левому краю, правый край мягкий (неровный).

Анализ

С одной стороны, три книги — плод создания одной и той же церковнославянской традиции, с другой — три абсолютно разных воззрения на божественное.

Я думаю, Остромирово евангелие — это вера, как нечто равновесное, нечто как пышное, так и скромное. Для меня эта книга — выразительный контраст.

Архангельское евангелие же — вера, как трудный и одинокий путь. Изучая этот памятник, я видел монаха, видел келью, видел кромешный мрак, в котором он создавал этот трактат.

А изборник Святослава представляет веру, как некий престиж, достоинство, статус. Если прибегать к образному сопоставлению, то это что-то, стоящие у царского престола или вовсе на месте выставки по церковнославянской литературе.

Вывод

Как вы сами можете увидеть, анализ довольно противоречив.

Не знаю, дело ли в специфике выбранных памятников церковнославянской литературы или в том, что пытаться объяснить веру — само по себе дело довольно противоречивое, и, скорее всего, не нужное.

Это исследование — еще одно подтверждение того, что вероисповедание, веру, религию нужно отделять от любого императива, любой деятельности разума. Вера вне его. Вера — это не какой-то дизайнерский принцип, не мнение и теория в отдельности. Вера — это все, что есть. И, конечно же, ничего.

Флоренский П. А. Иконостас // Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. — М.: Мысль, 1994. — Т. 3. — С. 295–352.

Наумов А. О. Slavia Christiana: идея — образ — текст. — М.: Индрик, 2004. — 448 с.

Успенский Л. А. Значение иконописи: Богословие иконы Православной Церкви. — М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2004. — 328 с.

Наумов А. О. История древнерусской литературы: Учебное пособие. — М.: Академический проект, 2001. — 368 с.

Лихачева В. Д. Миниатюры Изборника Святослава 1073 года. — М.: Искусство, 1983. — 208 с.

Попова Т. А. Остромирово Евангелие: Исследование и факсимиле. — Л.: Наука, 1988. — 342 с

Дмитриев Л. А. Памятники древнерусской литературы. — М.: Художественная литература, 1978. — 503 с.

Флоровский Г. В. Восточные отцы Церкви. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. — 352 с.

Панченко К. А. Книжная культура Древней Руси. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. — 688 с.

Алпатов М. В. Русская икона: Очерки. — М.: Искусство, 1991. — 288 с.